Singolare, femminile ♀ #119: Il meglio del 2023 - le serie

Dopo quella dei film a firma femminile della scorsa settimana, ecco la nostra lista delle migliori serie create o co-create da autrici nel 2023. Un’annata televisiva meno ricca di quella cinematografica, segnata dagli scioperi e da un indubitabile momento di crisi, ma capace di regalare sorprese e almeno uno struggente, entusiasmante addio.

Chissà se tra qualche anno, riguardando al 2023 seriale, potremo dire che è stato un anno cruciale, un punto di svolta in grado di identificare un prima e un dopo. Per ora, da distanza ravvicinata, lo sembra: già da qualche tempo si vociferava di “fine della peak tv” (l’era dell’abbondanza apparentemente infinita), e il doppio sciopero di sceneggiatori e attori che ha messo in pausa Hollywood per sei mesi ha certificato una crisi di sistema che non si può più ignorare. Le promesse “rivoluzionarie” dell’era dello streaming si stanno sempre più trasformando in un conformismo che riconduce le narrazioni seriali verso un approccio generalista, alla ricerca del successo trasversale che riesca a bucare l’oceano indistinto del Contenuto (e, nel frattempo, quatte quatte, le piattaforme tornano verso la tv tradizionale, riaccogliendo la pubblicità e perfino, in certi casi, il palinsesto). Però, l’abbiamo sempre detto e lo ribadiamo, la moltiplicazione degli spazi portata dalle piattaforme e dalle cable tv ha consentito anche l’accesso nelle stanze creative di voci e soggettività a lungo escluse, o al massimo minoritarie, tra cui quelle femminili.

E, nel ritorno complessivo al “mainstream”, andare a concentrarsi sulle serie a firma femminile è ancora un modo, spesso, per individuare titoli originali, punti di vista inediti, personaggi sovversivi, storie poco raccontate. Perché è facile dire che «ormai le serie sono tutte uguali, e mediocri», ma non è vero: a spingersi oltre i primi titoli promossi dalla home page di Netflix si trovano ancora sperimentazioni esaltanti e rivelatorie, o anche, semplicemente, serie appassionanti. Come quelle, create o co-create da autrici, che elenchiamo in questa nostra top ten, rigorosamente in ordine alfabetico. Tra cui ci sono diversi “gender swap”, scambi di genere: alcuni ufficiali, come nella serie remake di Inseparabili di David Cronenberg, in cui “basta” avere due gemelle ginecologhe, invece che due gemelli, per aprire nuovi significati ed esplorare nuovi temi; altri sono più formali, come i ribaltamenti di ruoli nel poliziesco australiano Deadloch, o nel giallo A Murder at the End of the World dove, per ammissione della stessa co-autrice Brit Marling, la protagonista investigatrice è il tipo di personaggio che, abitualmente, vediamo come vittima. Ci sono poi tante donne “a pezzi”, incasinate, per nulla irreprensibili, a tratti sgradevoli, eppure umanissime, autentiche, come quelle di Fleishman a pezzi (appunto), Extraordinary, I Hate Suzie Too, fino alle “mostruose” protagoniste di Sciame e Yellowjackets. C’è la serie più assurda e imprevedibile e sopra le righe degli ultimi tempi – Mrs. Davis, purtroppo tuttora inedita in Italia. E poi c’è, ovviamente, la meravigliosa Midge Maisel, che abbiamo salutato per sempre solo sei mesi fa, ma che già ci manca da impazzire.

Le mettiamo accanto ad altre protagoniste straordinarie di questo anno seriale – Sydney di The Bear, Charlie Cale di Poker Face, Shiv Roy di Succession, Lady Cornelia Locke di The English, Whitney di The Curse… di alcune di loro parleremo anche sul prossimo numero di Film Tv, dedicato al meglio del 2023 – e ce le teniamo strette, aspettando con trepidazione di scoprire cosa accadrà in tv nei prossimi mesi, e anni.

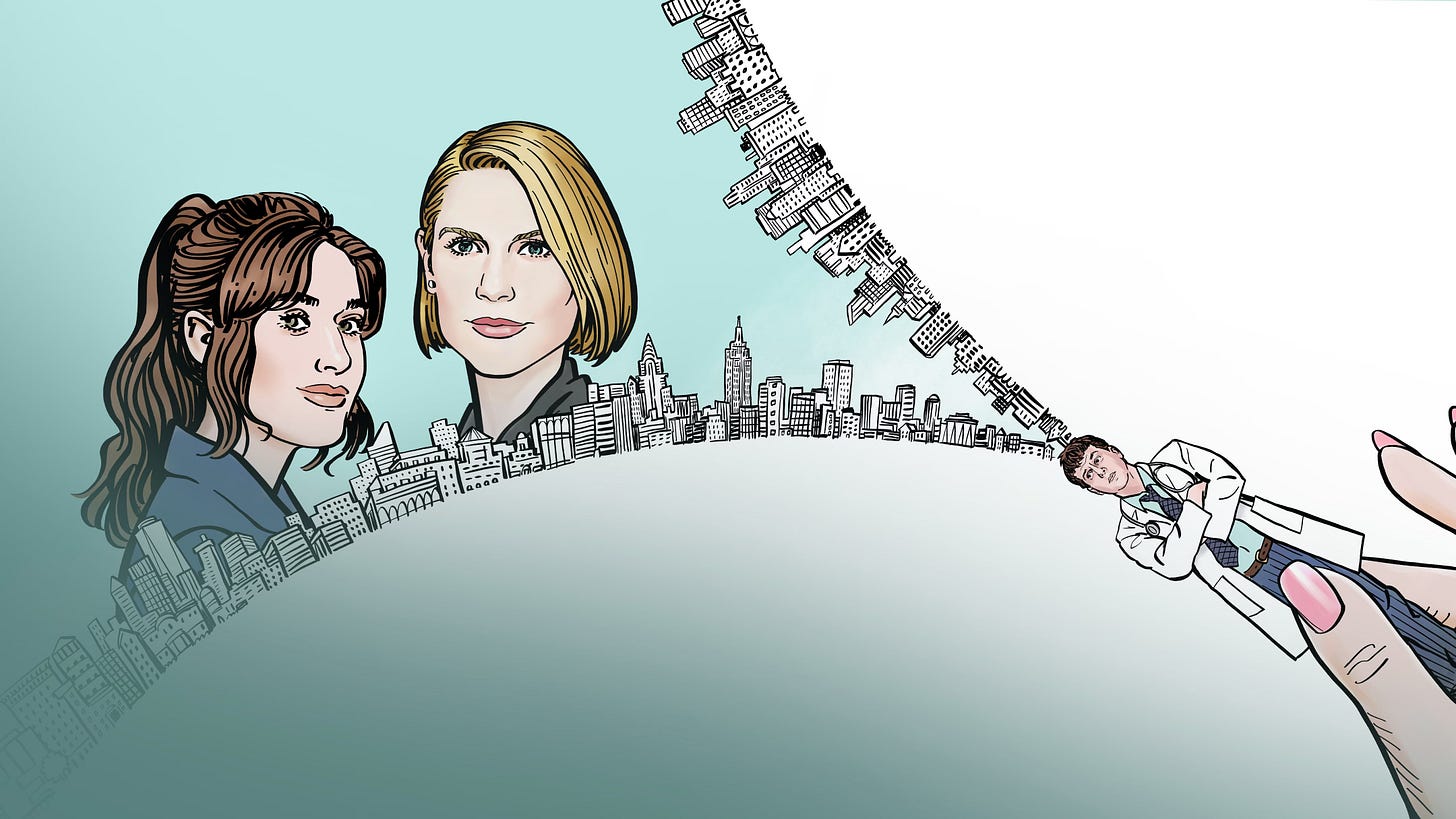

La nostra top 10: Le migliori serie a firma femminile del 2023

Deadloch creata da Kate McCartney, Kate McLennan

Quando la sergente Dulcie Collins gli annuncia che un cadavere nudo è stato trovato sulla spiaggia di Deadloch, remota e sonnacchiosa località costiera della Tasmania, la risposta del capo della polizia è: «È stata violentata?». Ma il cadavere in questione è quello di un uomo, e lo stesso vale per quelli che successivamente si accumulano puntata dopo puntata, mentre la trama gialla s’infittisce. «Beh, in questi casi dai sempre per scontato che siano donne», si giustifica il capo, ma l’abusato topos della white dead girl è solo uno dei tanti che questa serie australiana si diverte a sovvertire – “diverte” è verbo chiave, visto che, oltre a un poliziesco appassionante, Deadloch è anche una commedia sferzante, che si muove con agio tra picchi demenziali e affondi satirici. Al centro, la straordinaria prova di Kate Box nel ruolo di Dulcie, poliziotta pacata, acuta, iper competente ed eternamente frustrata, che ha rinunciato alle ambizioni di detective per far felice la moglie Cath, molto ansiosa e un filo possessiva. Come da tradizione buddy cop, le affiancano un’agente “cowboy” spedita a Deadloch dalla “Florida australiana”: camicia hawaiana, pantaloni corti e sandali, Eddie (interpretata dalla comedian Madaleine Sami) è grezza, sgradevole, sbruffona, arrogante e… tendenzialmente idiota: ricorda qualcuno? Per chi si sente orfano del gioco con i generi e il genere di Killing Eve, Deadloch è un consiglio irrinunciabile: creata dalla coppia comica australiana The Kates, celebre in patria per parodie di real tv, trova un equilibrio perfetto tra la caricatura del murder mystery, un whodunit seriamente avvincente e un ribaltamento femminista che s’insinua con naturalezza e intelligenza in ogni crepa. Da recuperare, insieme al suo contraltare drammatico, la serie BBC (in Italia su Now) Happy Valley, di cui questo 2023 ci ha regalato una terza, inaspettata, acclamatissima stagione.

Su Prime Video

Extraordinary creata da Emma Moran

I mugugni di chi lamenta «oh, no, ancora supereroi!» si sentono da lontano, e pure quelli di chi più specificamente aggiunge «oh, no, ancora supereroi metaforici!». Ma Extraordinary, serie british distribuita da Hulu su Disney+, trova il modo di infondere nuova linfa in un sottofilone spremuto all’inverosimile. Ancora una volta, è la commedia l’alleata migliore: nella Londra di Extraordinary avere un superpotere è un fatto ordinario, capita a chiunque al compimento della maggiore età, e a dirla tutta in molti casi si tratta di abilità futili, perfino imbarazzanti, oppure troppo specifiche per avere davvero un impatto sulla vita di chicchessia. A essere “extra ordinaria”, dunque, è Jen (l’attrice irlandese Máiréad Tyers), che a 25 anni ancora aspetta di scoprire il suo potere: contemporaneamente goffa e intraprendente (un po’ una “cugina” delle Derry Girls nella propensione a far degenerare in disastri i propri piani – c’è anche un’attrice dello show nordirlandese, l’impagabile Siobhán McSweeney), si arrangia tra appuntamenti imbarazzanti, un lavoretto (non a caso) in un negozio di costumi e maschere, la quotidianità tragicomica insieme agli amici e coinquilini Carrie e Kash, i contrasti familiari con la sorella praticamente perfetta sotto ogni aspetto e i disperati tentativi di “tirare fuori” una qualsiasi “super-abilità” ed essere finalmente “come gli altri”. Così, con brillantezza e ironia, Extraordinary fotografa quella fase dell’esistenza in cui si è anagraficamente adulti ma praticamente adolescenti, alla ricerca di una direzione e, soprattutto, di scoprire chi si vuole diventare. Con o senza superpoteri.

Su Disney+

Fleishman a pezzi creata da Taffy Brodesser-Akner

A proposito di fasi della vita: i protagonisti di Fleishman a pezzi (per inciso: sono tutti a pezzi, non solo Fleishman) si scoprono nel pieno della celeberrima crisi di mezza età. Toby Fleishman è un medico quarantenne newyorkese che s’immerge nei territori eccitanti degli appuntamenti via app dopo il divorzio dalla moglie Rachel, ambiziosa e apparentemente affilata donna in carriera, che un giorno, dopo aver accompagnato i figli dall’ex marito, sparisce nel nulla; Libby Epstein, amica di Toby (il loro riavvicinamento non ha implicazioni sentimentali, come in un’altra bella serie di quest’anno sulle crisi di mezza età, i divorzi, le amicizie uomo-donna e le carriere femminili interrotte dal matrimonio, e cioè Platonic), osserva la loro vicenda, e ce la racconta, dall’esterno – cioè la provincia, e la vita in famiglia – in cui si è confinata, con il suo bel grumo di frustrazioni. La giornalista e scrittrice Taffy Brodesser-Akner (di cui Libby è, neanche troppo nascostamente, l’alter ego) adatta il suo stesso bestseller per la tv, riproducendo un episodio dopo l’altro uno slittamento di punti di vista illuminante: cominciamo dalla parte di Toby, nei suoi panni di ricco uomo bianco in crisi esistenziale così spesso frequentati da letteratura, cinema e tv, e poi ci spostiamo a guardare il mondo dalle prospettive di Rachel e Libby. Scoprendo angoli nuovi in un panorama noto.

Su Disney+

I Hate Suzie Too creata da Lucy Prebble, Billie Piper

«L’equivalente televisivo di un attacco di panico» è la definizione più azzeccata per questa serie inglese, la cui seconda breve stagione – che è anche uno speciale di Natale in tre episodi – è arrivata in Italia all’inizio del 2023 (la guest star Chiara Bruno ce ne ha parlato nella newsletter n. 81). Se negli ultimi anni abbiamo visto sempre più spesso, soprattutto in tv, figure femminili sgradevoli e danneggiate, pressoché nessuna tocca le vette di Suzie Pickles, la protagonista che Billie Piper ha modellato su di sé, ex teen star, ex icona nerd in un celebre show di fantascienza, celebrità di medio livello narcisista, egoriferita, ossessionata dalla reputazione e dalla fama, apparentemente determinata ad autosabotarsi quasi a ogni passo. Non è facile amare Suzie Pickles, ma non è difficile riconoscersi in lei, sprofondare nella sua condizione d’ansia costante, nel suo ineludibile bisogno di performance, di accettazione, di acclamazione. Di affetto? Se la prima stagione – che si apriva su un’esperienza traumatica e violenta, l’hackeraggio del telefono subito da Suzie e la diffusione pubblica di sue foto intime e compromettenti: non a caso il pilot era filmato quasi come un’home invasion – si impegnava a declinare le diverse fasi di elaborazione del “lutto” in altrettanti generi o stili, la seconda annata intraprende una strada più meta, portandoci dietro le quinte di un reality show danzereccio cui la protagonista partecipa nell’ennesima spasmodica ricerca di una “riabilitazione”, ovviamente a favore di telecamere. Il terzo e ultimo episodio, filmato in tempo reale, è stupefacente, e non per i deboli di cuore.

Su Now

Inseparabili – Dead Ringers creata da Alice Birch

Come in una serie di qualche anno fa completamente diversa da questa, High Fidelity, il remake gender swap – cioè la riscrittura di un’opera cambiando genere ai protagonisti – può essere un’idea ottima, perfino geniale, e dai risultati notevoli. Il cult movie originale di David Cronenberg, storia di due gemelli ginecologi (interpretati da un grande Jeremy Irons) dai caratteri opposti ma dalla medesima ossessione per penetrazioni e manipolazioni corporee, in questa miniserie sviluppata dalla drammaturga e sceneggiatrice inglese Alice Birch, si trasla nella vicenda di due gemelle, sempre ginecologhe, e le implicazioni sul controllo del corpo femminile e sui processi riproduttivi assumono nuovi significati, e una diversa urgenza. L’autrice e i suoi registi – tra cui la Karyn Kusama di Jennifer’s Body e il Sean Durkin di La fuga di Martha – sensatamente evitano di rincorrere a livello visivo lo stile cronenberghiano, impegnati piuttosto a scandagliare tutte le potenzialità, anche impreviste, dei suoi temi ricorrenti. Su tutto, però, domina la straordinaria doppia performance di Rachel Weisz, capace di differenziare le due gemelle – remissiva e timorosa una, aggressiva e sregolata l’altra – in modi anche impercettibili, ma sempre inequivocabili. Per quel che ci riguarda, la sua è la miglior prova recitativa dell’anno (ne parlava anche Marzia Gandolfi sulla newsletter n. 93).

Su Prime Video

The Marvelous Mrs Maisel creata da Amy Sherman-Palladino

Per Midge Maisel, Susie Myerson e la totalità dei personaggi che in cinque stagioni hanno affollato la serie di Amy Sherman-Palladino proviamo da sempre un affetto profondo e sincero, quasi fossero nostri amici più che invenzioni televisive. Eppure, la quinta e ultima stagione è riuscita a sorprenderci, ancora una volta, in positivo: deviando di tanto in tanto dalla sempre sfavillante ambientazione Sixties, con flashforward spesso “meta” (l’intervista a 60 minutes, la splendida puntata del roast di Susie), Sherman-Palladino ha chiuso con entusiasmante precisione ogni cerchio, ci ha regalato squarci sul futuro dei personaggi, ci ha fatto salutare quasi tutti, e nel frattempo ha portato a compimento il percorso di Midge, accompagnandoci fino al momento dell’esplosione del suo incontenibile successo (e, parallelamente, ci ha raccontato anche quello di Susie e la sua affermazione come manager delle star). Ambientata in parte nella writers’ room del Gordon Ford Show e negli studi, nei corridoi e negli uffici della NBC, l’annata è stata anche un ultimo omaggio dell’autrice alla professione della sceneggiatura tv, e al piccolo schermo, alla frenesia sperimentale dei suoi albori, oltre che come sempre al mondo della stand-up comedy (nella newsletter n. 96 abbiamo allineato le vere comiche che hanno fatto da ispirazione a Midge e a Sophie Lennon). Il tutto, come sempre, in una confezione spettacolare, per scenografie, musiche e costumi (abbiamo intervistato la costumista nella newsletter n. 90), e per l’ormai consueta regia avvolgente e articolata, condotta spesso dalla stessa Sherman-Palladino, tra screwball e musical. L’epifania di Abe, la cena al ristorante cinese con Lenny Bruce e quegli elettrizzanti, sospiratissimi, audaci quattro minuti non saranno facili da dimenticare, e sostituire questo show nel nostro cuore, prevediamo, sarà impresa quasi impossibile.

Su Prime Video

Mrs. Davis creata da Tara Hernandez, Damon Lindelof

Nell’anno in cui è parso impossibile sfuggire ai dibattiti sull’intelligenza artificiale, una delle migliori serie – purtroppo in Italia inedita a tempo indefinito: è targata Peacock, la piattaforma del network NBC, che da noi non è ancora davvero approdata – è proprio su una AI: la Mrs. Davis del titolo è una app onnipresente, che tutto sa e tutto può, e che ai suoi utilizzatori/seguaci garantisce la felicità in cambio di più o meno piccoli compiti. Naturalmente, c’è chi prova a resistere a questo scenario distopico: l’intraprendente sorella Simone, una suora parecchio sui generis interpretata dalla fantastica Betty Gilpin di GLOW, e un’organizzazione clandestina capitanata dal “cowboy” Wiley (Jake McDorman). Come abbiamo spiegato nella newsletter n. 110, il cortocircuito esaltante alla base di Mrs. Davis sta nell’essere una serie “sull’algoritmo” che è tutto l’opposto di quelle che “l’algoritmo” ormai sistematicamente ci propone: già dal pilot, è imprevedibile e sopra le righe, genuinamente weird, a volte emotivamente profondissima a volte follemente demenziale, fondata su una struttura a mystery box che una volta aperte non rivelano mai risposte attese; ed è anche spericolata e temeraria nel tracciare una similitudine tra algoritmi e religioni, tra tecnologia e fede. Con un ottimo cast (che comprende, tra gli altri, anche l’attrice caratterista Margo Martindale), intuizioni, anche visive, inaspettate e geniali, e un’energia contagiosa, è il tipo di serialità che vorremmo trovare più spesso.

Inedita in Italia

A Murder at the End of the World creata da Brit Marling, Zal Batmanglij

A proposito di tecnologia, e di autori seriali che rifuggono a etichette e algoritmi: dopo la chiusura dell’imprendibile serie di culto The OA (c’è chi comunque ancora non si rassegna, e sostiene che la terza stagione arriverà, in una forma o in un’altra), Brit Marling e Zal Batmanglij tornano con una nuova miniserie, ambientata in un avveniristico resort tra i ghiacci islandesi in cui un potente tech guru riunisce un gruppetto di “menti geniali” per un incontro misterioso. Solo che uno degli invitati muore, e poi un altro, e un altro ancora… Dentro uno dei formati narrativi più convenzionali che ci siano, quello del giallo – tornato in auge negli ultimi anni, spesso con twist innovativi e/o divertenti: pensate ai film Knives Out, e alle serie Poker Face, Only Murders in the Building, The Afterparty, High Desert… –, Marling e Batmanglij innestano personaggi inusuali e il loro stile di storytelling insolito, dal ritmo ondivago e dalle deviazioni inaspettate. A Murder at the End of the World è certamente, almeno in superficie, meno stravagante di The OA, e forse anche per questo (dicono alcune rilevazioni di queste settimane) è tra gli show in streaming più visti di questa fine anno, almeno in Usa. La passione per la fantascienza degli autori (Brit Marling è, come sempre, anche interprete, nel ruolo ambivalente della ex hacker Lee) si dispiega qui nella cura per l’aspetto tecnologico della vicenda, estremamente verosimile e per questo ancor più inquietante (come nel recente film thriller canadese Red Rooms, ancora inedito in Italia, o nei lavori di Sam Esmail, soprattutto la serie cult Mr. Robot). Dopo la Prairie di The OA, anche questa nuova serie ha come centro – e punto di vista – una protagonista inedita, interpretata con precisa adesione da Emma Corrin: la giovane Darby Hart, investigatrice e hacker amatoriale, determinata fino all’ossessione a strappare al gelo dell’oblio omicidi irrisolti.

Su Disney+

Sciame creata da Janine Nabers, Donald Glover

Sta per arrivare (dal 21 dicembre) anche sugli schermi italiani Renaissance: A Film by Beyoncé, consacrazione cinematografica del trionfale tour mondiale che ha tenuto impegnata la superstar per gran parte dell’anno e che, insieme al The Eras Tour (e relativo film) di Taylor Swift, ha risollevato il PIL di intere regioni. Proponiamo il double bill con questa serie apparsa a inizio 2023 su Prime Video, creata dal Donald Glover di Atlanta insieme a una delle sceneggiatrici di quello show, Janine Nabers, anche drammaturga. «È tutto vero» promettono prima di ogni puntata i titoli di testa, mentre ci mostrano le varie cruentissime tappe del viaggio omicida di Dre (Dominique Fishback, incredibile), giovane sociopatica ossessionata dal culto della diva Ni’jah al punto da uccidere chiunque osi parlarne male, dal vivo o sul web. Dre e Ni’jah non esistono, ma la seconda è esplicitamente Beyoncé, com’è facile intuire sia dall’estetica di concerti e videoclip, sia dalla sovrapposizione di dettagli biografici (il tour col marito rapper, la fondamentale esibizione al Coachella Festival, la leggenda metropolitana del morso in volto…), e certificata dal nome dei suoi seguaci adoranti, lo “Sciame”, che ricorda l’“Alveare” di Queen Bey. Di vero c’è, soprattutto, la violenza del fandom, che la serie strappa dall’apparente impalpabilità dai social per darle una personificazione di sanguinaria follia. Proseguendo sulla scia di Atlanta con la sperimentazione formale (con un episodio anomalo, fatto come una puntata true crime, che ribalta ulteriormente la contiguità tra vero e falso), una discesa agli inferi che è contemporaneamente surreale e iperrealistica, e che solleva uno specchio sulle nostre tossicità, manie, ossessioni.

Su Prime Video

Yellowjackets creata da Ashley Lyle, Bart Nickerson

Da uno sciame d’api a un nido di vespe in versione signore delle mosche: quello delle protagoniste di Yellowjackets, sopravvissute a un incidente aereo e abbandonate tra le insidie e il freddo di una remota foresta, nella seconda stagione realizzano le “promesse” della prima annata, arrivando al gesto estremo del cannibalismo, alla “bestialità” dell’istinto di sopravvivenza. Che sembra fatto apposta per coniugarsi con le dinamiche da branco settario dell’adolescenza – del resto, già la commedia cult Mean Girls, nel 2004, ribadiva la similitudine tra i corridoi di una high school e quelli di una giungla spietata –, mentre, nel presente, le versioni cresciute delle superstiti sembrano bloccate in un’eterna adolescenza. Imperfetta ma (ehm) gustosissima, con un perfetto cast di attrici che si rispecchiano da un orizzonte temporale all’altro (più l’aggiunta, in questa stagione 2, di Elijah Wood), e uno spirito Nineties che filtra anche attraverso l’ottima colonna sonora, Yellowjackets è quel tipo di serie capace di dare dipendenza, intrattenimento puro sotto cui scorre la rappresentazione di un femminile sfaccettato, la sua rabbia pronta a esplodere appena sparisce il velo delle convenzioni.

Su Paramount+

ALICE CUCCHETTI

A segnare il 2023 hollywoodiano, dicevamo, sono stati più di ogni altra cosa gli scioperi di sceneggiatori e attori, che, combinati, hanno messo in pausa l’industria per oltre sei mesi, e i cui effetti non sono ancora finiti: mentre ha da poco preso il via una stagione dei premi super compressa, l’annata televisiva è stata più che azzoppata (gli Emmy Award, cancellati lo scorso settembre, si svolgeranno eccezionalmente il prossimo 15 gennaio). Avevamo dedicato il n. 102 della newsletter a Fran Drescher, la celebre protagonista di La tata che oggi è la presidente del sindacato degli attori; su Film Tv n. 32/2023, uscito l’8 agosto, invece, abbiamo provato a spiegare le ragioni delle agitazioni sindacali allora in corso (si sono poi concluse rispettivamente gli scorsi 27 settembre e 9 novembre). Ve lo riproponiamo.

Ciak, si sciopera!

«Move fast and break things», “muoviti veloce e rompi cose”, dicevano quelli di Facebook. «Stay hungry, stay foolish»,“resta affamato, resta folle”, incitava Steve Jobs. Ora, qualcosa si è rotto sul serio, e c’è un sacco di gente non metaforicamente affamata. L’industria hollywoodiana, per esempio: il sindacato degli sceneggiatori (WGA) è in sciopero dal 2 maggio 2023, quello degli attori (SAG-AFTRA) dal 13 luglio 2023, un giorno prima dell’anniversario della presa della Bastiglia, con la presidente Fran Drescher (sì, La tata) a tirare in ballo direttamente la Rivoluzione nei suoi infiammati discorsi. Uno dei punti principali del contendere, esacerbato nell’ultimo decennio, è lo stesso di altri scioperi storici: i “residual”, cioè i compensi che chiunque abbia contribuito alla realizzazione di un’opera riceve ogni volta che l’opera viene riprodotta. Si scioperò per i residual delle trasmissioni tv, delle VHS, dei dvd; oggi si fa per quelli dello streaming, ma la situazione non è esattamente la stessa del passato. Perché lo streaming ha “rotto” Hollywood come tutti la conoscevano, disgregando (creando “disruption”, direbbero i fanboy della Silicon Valley) un sistema che per decenni era stato tendenzialmente, salvo flop e circostanze avverse, molto redditizio, e in grado di garantire sostentamento e lavoro a centinaia di migliaia di persone. I residual dello streaming sono, a oggi, percentuali ridicole, esponenzialmente inferiori rispetto a quelli delle distribuzioni in sala o dei passaggi in tv; ed è molto più difficile negoziarli, perché non esistono metriche oggettive (come il numero di biglietti staccati o le rilevazioni dei rating) per circoscrivere il successo su piattaforma - fatto paradossale, visto che, in realtà, i comportamenti degli spettatori in streaming sono monitorati al centesimo di secondo dai servizi stessi, che però si rifiutano di divulgare dati chiari e non solo a fini promozionali. In questi giorni, mentre percorrono i picchetti davanti agli studios a L.A. e altrove, attori e sceneggiatori iniziano a divulgare verità a lungo taciute: il vasto cast di Orange Is the New Black, uno dei maggiori successi Netflix, pagato il minimo sindacale e costretto a tenersi per tutte le sette stagioni il secondo lavoro di barista o cameriere per arrivare a fine mese; lo sceneggiatore di The Bear, super exploit seriale recente, che percorre il red carpet degli Emmy in bancarotta; l’attrice e sceneggiatrice di Jury Duty (inedita in Italia, ma molto seguita e premiata negli Usa) che nonostante il doppio impiego sopravvive con i buoni pasto della previdenza sociale; il caratterista che ottiene il triplo dei ruoli di un tempo - perché nella peak tv la produzione di serie e film è quintuplicata - mentre guarda il suo conto in banca andare in rosso. Limitandoci alla tv (il luogo che fino a qualche anno fa garantiva al lavoratore medio una serena esistenza tra middle e upper class), le piattaforme hanno imposto il binge watching, una contrazione sempre più elevata dei numeri di episodi (dai 22 standard del “vecchio” broadcasting a otto, sei, addirittura quattro), una diminuzione drastica dei rinnovi stagionali (arrivare a tre annate è una conquista immensa): meno episodi significa meno stipendi, la necessità di fare più lavori in contemporanea, l’ansia di restare disoccupati. I residual, si è detto, sono miseri (e vale anche per i titoli del passato: Sean Gunn racconta di non ricevere quasi nulla da Una mamma per amica, anche se è tra le serie più “bingiate” su Netflix), e la globalizzazione elimina pure gli introiti della vendita dei diritti all’estero. I vertici di studios e major rispondono, ostentando innocenza, che pure l’economia cinetelevisiva mondiale è in contrazione, non ci si è ancora ripresi dal COVID-19 (periodo durante il quale, “scaricando” mega produzioni cinematografiche sulle loro piattaforme, hanno sistematicamente minato la forza della sala), i margini promessi agli investitori sono sempre meno rispetto ai fantastiliardi predetti agli albori di questa favolosa disruption dei media. «Hollywood si è affidata al pensiero magico della Silicon Valley» spiega un articolo abbastanza illuminante dell’“LA Times”: come già accaduto in altri settori, ora si scopre che, sul lungo periodo, non è davvero possibile offrire tutta la tv e tutto il cinema, per sempre, a tutti, per 10 o 15 euro al mese, investendo miliardi in produzione e marketing - per stare in piedi tenendo buona Wall Street (e autoassegnandosi generosi bonus milionari) bisogna tagliare i costi, fregarsene della qualità, affidarsi all’algoritmo e alle mirabolanti promesse dell’intelligenza artificiale, che serva per produrre copioni o performance di attori. E, più di tutto, erodere i compensi dei lavoratori, precarizzarli, scaricare su di loro più costi possibili, dai trasporti alle audizioni autoregistrate... Suona familiare? Fedeli alla foolishness, i CEO delle major paiono intenzionati a fare a meno di attori e autori: in questi giorni Netflix pubblica annunci di lavoro per “manager di intelligenze artificiali”, salario sui 900 mila dollari annui. Al momento in cui scriviamo, è previsto un solo tavolo di trattative, con gli sceneggiatori, dopo quasi 100 giorni di silenzio. I set delle produzioni Usa sono fermi (a parte quelli indipendenti, che si sono accordati con WGA e SAG-AFTRA, acconsentendo alle loro richieste). I divi non possono fare promozione (e andare ai festival), l’uscita di molti titoli viene rimandata, l’indotto è nel panico, gli Emmy rinviati. Gli Oscar? Chissà. E quando tutto sarà finito? La fabbrica dei sogni saprà forgiarne ancora?

ALICE CUCCHETTI

Tra le dieci serie della nostra top ten, ce n’è una che si conclude proprio questa settimana, A Murder at the End of the World. Brit Marling e il suo co-creatore Zal Batmanglij hanno rilasciato diverse interviste in questi mesi – tra cui una a Film Tv, sul n. 46/2023; interessanti quelle [in inglese] a “Vogue”, a “W” e al “Guardian” –, ma vorremmo approfittarne per ricordare anche l’editoriale che la stessa Marling aveva firmato nel 2020 per il “New York Times”, intitolato I don’t want to be the strong female lead [in inglese].

In questa newsletter dedicata alle serie tv, vi lasciamo un consiglio d’ascolto a opera di una diva del piccolo schermo. Julia Louis-Dreyfus, leggendaria Elaine in Seinfeld e poi altrettanto straordinaria in Veep, conduce Wiser Than Me, un podcast in cui incontra e ascolta, facendosi dare consigli, celebri donne anziane, quelle di cui spesso Hollywood (e non solo) si dimentica, nonostante curriculum ed esperienze straordinarie. Tra le altre, ha chiacchierato con Jane Fonda, Carol Burnett e Isabel Allende [in inglese].

La nostra newsletter diventerà anche un corso! Un ciclo di quattro incontri, alla Libreria Alaska di Milano, per quattro mercoledì dal 3 al 24 aprile 2024. Iniziamo ad anticiparvelo, in caso vogliate regalar(ve)lo per Natale. Qui tutte le informazioni. Infine, in questo 2023 abbiamo festeggiato due volte, con due numeri speciali della newsletter che vogliamo ricordare: quello collettivo dell’8 marzo, in cui abbiamo raccolto i consigli di visione di cinquanta voci femminili, e il numero 100, in cui abbiamo messo insieme una lista con cento nostre ispirazioni femministe. Se cercate suggerimenti per cose da vedere, leggere, ascoltare durante le Feste, i nostri li trovate lì.

Singolare, femminile vi augura buone Feste! La newsletter va in pausa natalizia, ci ritroviamo il 10 gennaio. Buona fine & buon principio!