Singolare, femminile ♀ #096: Anatomie femminili - le autrici del Festival di Cannes

Fra temi ricorrenti, romanzi di formazione ed esplorazioni psicoanalitiche, guardiamo nel dettaglio alcuni dei numerosi titoli diretti da donne nella 76ª edizione, appena conclusa, del Festival di Cannes, a partire dalla vincitrice della Palma d’oro, Justine Triet, premiata per Anatomie d’une chute.

La Palma è donna, di nuovo. Per la seconda volta in 3 anni. E per la terza volta in 76 anni totali. A impugnare il premio per il miglior film del Festival di Cannes 2023 è Justine Triet, francese, classe 1978, unica premiata fra le 7 donne (un terzo esatto del totale dei film) presenti nel Concorso (a favore di chi si ostina a pensare che la temibile “aria dei tempi” indirizza le giurie verso la premiazione di autrici, è giusto ricordare che è diretta da una donna la Palma d’oro, ma che in ogni caso è diretto da una donna un solo premio sui 7 totali assegnati dalla giuria presieduta da Ruben Ostlund, quindi no: non “basta ormai essere donna” per vincere).

Triet giunge con Anatomie d’une chute (prossimamente in sala in Italia con Teodora Film) al quarto lungometraggio dopo La bataille de Solferino, Tutti gli uomini di Victoria e Sibyl - Labirinti di donna (di cui abbiamo parlato nel n. 17 di questa newsletter), in modi assai differenti tutti e quattro scavi del femminile e, soprattutto, dissezioni cinematografiche delle dinamiche di coppia. Una vittoria parzialmente annunciata, celebrata dalla consegna dalle mani della leggenda vivente Jane Fonda e accompagnata, in Francia, da polemiche circostanti il discorso militante con cui Triet ha accettato il premio, sostenendo pubblicamente la protesta contro il governo neoliberale francese e contro la riforma delle pensioni che sta mettendo a repentaglio anche la cultura e l’industria cinematografica, intaccando quella che era una felice eccezione nel panorama europeo. Un discorso senza compromessi, in questo senso assai coerente con l’antieroina del film, e in sintonia con lo spirito combattivo e di denuncia di molti titoli al femminile di questa 76ª edizione del più rinomato festival di cinema al mondo. Edizione, per inciso, che ha visto trionfare non solo Triet, ma un buon numero di donne dietro la macchina da presa: sono firmati da registe i vincitori del Certain regard, del miglior documentario e di 3 su 4 dei film premiati fra Quinzaine des cinéastes e Semaine de la critique.

Di seguito vi proponiamo il nostro resoconto dalla Croisette, accendendo i riflettori su una quindicina di autrici fra quelle presenti nella selezione del festival, e cercando di scovare temi e sensibilità comuni che hanno illuminato la Cannes al femminile.

Donne sul banco degli imputati

Il film di Justine Triet racconta di una coppia quando la coppia non esiste più: il marito di una scrittrice tedesca di successo viene trovato morto, precipitato dalla finestra della loro casa francese, secondo una dinamica che desta sospetti sulla natura accidentale dell’evento. La caduta è coperta dal volume assordante di un brano musicale messo in loop dall’uomo con intento vagamente aggressivo verso la consorte, e il cadavere viene ritrovato dal figlio della coppia, undicenne ipovedente. Il titolo, Anatomia di una caduta, anticipa quel che avverrà nell’aula del tribunale dove la protagonista deve difendersi dall’accusa di omicidio, ma soprattutto deve assistere e ribattere all’analisi chirurgica e impietosa del suo matrimonio, della sua identità di donna realizzata e autonoma, dei suoi ruoli di moglie e di madre, sotto gli occhi attenti dei giurati, dell’accusa, del suo avvocato difensore. Un processo che si fa subito metafora dei tribunali simbolici - mediatici, familiari o sociali - o di quelli ancora più intimi, del tutto interiori e inconsci, all’interno dei quali le scelte di una donna sono costantemente sottoposte a giudizio; era un’avvocata, d’altronde, la Virginie Efira protagonista di Tutti gli uomini di Victoria, e in tutti e quattro i titoli firmati da Triet torna il punto di rottura di una donna costretta a guardare in faccia la natura di compromesso del rapporto di coppia, con tutti i suoi radicati ruoli codificati.

La protagonista, Sandra, porta lo stesso nome della sua interprete, la sempre ottima Sandra Hüller, rivelata da Vi presento Toni Erdmann, e già presente in un piccolo ruolo nel precedente Sibyl (oltre che vera trionfatrice di Cannes, come protagonista anche del premiato The Zone of Interest di Jonathan Glazer); attrice che incarna un femminile irrequieto e spigoloso, insofferente alle etichette e ai comportamenti socialmente accettabili, dà vita a un personaggio memorabile nella sua ruvida schiettezza. Una donna affermata, che non crede nella «reciprocità della coppia», e che viene presentata dall’accusa come anaffettiva e violenta, facendo leva sul fatto che il suo matrimonio presentava ruoli invertiti rispetto a quelli tradizionali: a fronte dei suoi impegni di scrittrice c’è un marito “casalingo” e genitore accudente per il figlio disabile, un ribaltamento che viene sanzionato tramite gli strumenti giudiziari, costringendo Sandra a difendere le sue legittime scelte di vita.

Non è un caso che abbia a che fare con processi e interrogatori anche la protagonista di un altro film-tribunale sulla condotta femminile in Concorso, il controverso L’été dernier di Catherine Breillat, remake del danese Queen of Hearts. Una straordinaria Lea Drucker è un’affermata avvocata, specializzata in casi di abuso di minore, che si ritrova in casa il figlio adolescente del marito, frutto di un precedente matrimonio, e contro ogni logica, buonsenso o comune morale allaccia col minorenne una relazione sessuale tutt’altro che discreta. Costellato di scene di sesso algide e cerebrali, totalmente disinteressato a farci empatizzare con le ragioni profonde o superficiali per cui la protagonista mette a rischio la sua carriera e il suo matrimonio per un’avventura dai complicati risvolti etici e legali, il film di Breillat è un’altra anatomia di una caduta, un film che si svolge tutto nel cervello della sua antieroina, perfino durante le numerose scene erotiche, costruite con rigida meccanicità e inchiodate quasi interamente sulla testa della protagonista. Una mente che non svelerà il suo segreto allo spettatore, ma che non sentirà il bisogno di giustificarsi né di difendersi: in modo speculare e simmetrico, i film di Triet e Breillat parlano della contrattazione del potere da parte della donna, e della possibilità di rivendicare i propri abusi e i propri errori senza mettere in discussione un’intera identità: entrambe le donne restano integre, uguali a se stesse, non chiedono scusa.

Non chiede scusa nemmeno la giovane protagonista dell’unica opera prima in Concorso, Banel et Adama, della giovane franco-senegalese Ramata-Toulaye Sy: il titolo, ingannevole, fa pensare a una storia di coppia, e in parte lo è, ma più ci avviciniamo alla riottosa Banel, che rifiuta di avere figli e di sottomettersi alle regole del villaggio, più scopriamo che il titolo non indica un’unione, quanto un mantra da ripetere ossessivamente. Per Banel quell’unione è salvifica, necessaria, è la sua intera identità, in una china rischiosa e limitante che la costringe, un po’ per volta, a rimettere in discussione la sua visione del mondo e la possibilità della sua indipendenza.

Nei suoi panni: il reenactment come esperienza empatica

Tra i temi e i generi più ricorrenti nei film al femminile di questa Cannes c’è sicuramente quello del reenactment e dello “scambio di ruoli”: la pratica di vestire i panni di un’altra donna per avvicinarsi a comprenderla realmente, per vivere sulla propria pelle cosa significhi essere un altro tipo di femminile, in un’altra generazione, in un’altra cultura, in un’altra epoca. Più che un escamotage narrativo, una vera dichiarazione di poetica, come quella messa in campo in Concorso dalla tunisina Kaouther Ben Hania (questa edizione è stata da record anche per la presenza di registi e registe provenienti dall’Africa) in Les filles d’Olfa, dove il principio è quello, apparentemente semplice, della docufiction: un documentario con interviste frontali + segmenti recitati da attori di fiction su Olfa Chikhaoui e le sue quattro figlie, due delle quali hanno abbandonato la famiglia per imboccare la via dell’integralismo islamico, finendo in carcere perché associate ad azioni terroristiche dell’Isis.

Davanti all’obiettivo ci sono la vera Olfa e le sue due figlie più giovani, alle quali Ben Hania affianca tre attrici: due interpretano le figlie più grandi e ormai assenti, mentre la terza, la diva nordafricana Hind Sabri, è una “controfigura” della stessa Olfa, chiamata a prenderne il posto per ricreare «i momenti più traumatici». Le cose si complicano, e soprattutto si fanno interessanti, quando i ruoli decadono e le sei donne si scambiano vestiti, pettinature e niqab, giocando le une a incarnare le altre, interrompendo la ricostruzione di fiction per confrontarsi, per confortarsi, per litigare, per provare a capirsi. Per mettersi l’una nei panni dell’altra. Il filo della docufiction segue la ri-messa in scena di episodi cruciali della vita delle Chikhaoui, ma presto si perde felicemente, per trasformarsi in una sorta di tavola rotonda dalla salvifica dimensione ludica, dove l’imposizione di un velo o di un marito violento diventano spunti per mettere a confronto modelli differenti di libertà e femminilità. Il tutto con un’ironia mai superficiale ma potente, capace di trasformare le risate di donne ferite in un’arma contro il patriarcato.

C’è una diva a infilarsi in panni realmente esistiti anche nel viscerale Little Girl Blue di Mona Achache, presentato Fuori concorso e illuminato dalla prova clamorosa di Marion Cotillard, che la regista chiama a interpretare la sua defunta madre, Carole Achache, fotografa e scrittrice morta suicida a 63 anni. Davanti all’obiettivo, Cotillard archivia i suoi indumenti e la sua identità, per indossare i vestiti, la parrucca e il profumo di Carole, e per dare carne alle sue parole, letteralmente: deve muovere le labbra in sincrono con le registrazioni d’epoca della donna, «la cosa più difficile che abbia mai fatto», prorompe la star francese a un certo punto del film. Che usa la sua natura ibrida di documentario e fiction “psicoanalitica” per ricostruire la vita complessa e tormentata di una donna che ha attraversato la rivoluzione sessuale, la prostituzione, la depressione, la maternità, un difficile rapporto con la propria madre (la nonna di Mona, ossia la scrittrice Monique Lange): un lavoro con cui la regista cerca una catarsi, una possibile “rottura del ciclo” che attanaglia da generazioni le donne della sua famiglia; ma anche un modo per ridare vita, e voce, a una donna incompresa, tentando, anziché di sciogliere il suo mistero, di trasformarlo in arte.

Il medesimo meccanismo è raccontato, coi modi della fiction, da May December di Todd Haynes (regista da sempre votato alla narrazione del mondo queer e dell’universo femminile), ancora in Concorso: Natalie Portman interpreta una popolare attrice televisiva che si prepara a un ruolo complicato, quello di una donna (col volto dell’attrice feticcio del regista, Julianne Moore) che, vent’anni prima, è stata protagonista di uno scandalo sessuale, seducendo un ragazzino di 13 anni. E che, dopo il carcere, ha sposato quello stesso ragazzo, costruendo con lui un’apparente famiglia modello. Il duetto caustico e spietato fra le due grandi attrici mette in campo, coi modi di un mélo incrudelito e ironico, proprio quel potere del reenactment succitato: la star studia meticolosamente la donna “vera”, ne copia il make-up e l’abbigliamento, ne ricrea la lisca nel parlato, e finisce per scivolare inesorabilmente nella vita dell’altra, in un gioco rischioso tra immedesimazione e furto d’identità che porta sul terreno del thriller il concetto di “mistero del femminile”.

Chiudiamo questa ricognizione sul reenactment col film premiato come migliore documentario: La mère de toutes les mensonges della marocchina Asmae El Moudir, nel Certain regard. A partire da una fotografia d’infanzia e da un mistero che la ammanta, la regista cerca di ricostruire la verità sulla sua famiglia, intervistando i parenti e avvalendosi di una casa di bambola, popolata di simulacri di pezza del suo nucleo familiare, per rimettere in scena ciò che non ha mai potuto vedere o comprendere.

Diventare se stesse: coming of age

Genere trasversale e sempre presente nelle programmazioni festivaliere, il romanzo di formazione quest’anno ha visto a Cannes alcune interessanti declinazioni, non tutte riuscitissime: molta carne al fuoco e una miriade di temi ingombranti hanno appesantito il racconto d’estate di Catherine Corsini, Le retour, dove due sorelle afrodiscendenti, di 15 e 18 anni, trascorrono una vacanza in Corsica insieme alla madre, balia per una ricca famiglia bianca, e sull’isola scoprono non facili verità su se stesse e sulle proprie origini, tra party, ecstasy, e prime volte.

Circondato da polemiche ancor prima di essere visibile, il film della militante queer Corsini era stato momentaneamente sospeso dal Concorso quando due delle interpreti minorenni all’epoca delle riprese hanno raccontato di essersi trovate in grossa difficoltà nel girare scene erotiche senza una preparazione adeguata, e di essersi sentite in più di un’occasione a disagio su un set che non garantiva loro la tutela necessaria, con sequenze di festa “alimentate” da vero alcol e un generale senso di caos e mancanza di rispetto. Corsini, ammessa in selezione dal momento che non sono seguite azioni legali, ha dichiarato in conferenza stampa che d’ora in poi si avvarrà di un intimacy coach, accogliendo le istanze delle giovani interpreti.

Ben diverso l’approccio dell’esordiente Molly Manning Walker, che ha dedicato il suo How to Have Sex, vincitore del Certain regard, a tutte le vittime di violenza sessuale, pur partendo da un vicino “racconto d’estate”: anche qui il terreno di crescita e conflitto è una vacanza ad alto tasso di alcol e pastiglie, protagoniste tre amiche inglesi in trasferta a Creta in attesa di conoscere i risultati dell’esame di maturità. Una di loro, Tara (Mia McKenna-Bruce, talento che buca lo schermo), è ancora vergine, e il trio è ben deciso ad aiutarla a compiere il sospirato rito di passaggio della prima volta durante la vacanza, missione che pare ancora più realizzabile dopo che le tre stringono amicizia coi vicini di stanza in albergo, poco più grandi di loro. Serata alcolica dopo serata alcolica, però, si svelano i lacci e i limiti dell’alleanza al femminile, le tensioni e le ipocrisie, i pregiudizi e le paure che lavorano sottopelle e che incastrano Tara nel disagio della sua inesperienza erotica e nel dislivello rispetto alle amiche più navigate, inducendola a vivere esperienze sessuali totalmente indesiderate. How to Have Sex parte dunque come una commedia coloratissima e sensuale, sboccata e ironica, e si rivela essere un potente atto d’accusa contro la cultura dello stupro, e contro le propaggini di essa che informano comportamenti maschili quanto femminili. La regista Molly Manning Walker, classe 1993, viene dalla direzione della fotografia e dal videoclip, e filma i corpi dei suoi protagonisti a fior di pelle, con sguardo profondamente empatico ma anche asfissiante, perché immerge lo spettatore senza scampo nel disagio psicoemotivo di Tara: un’ellissi al centro del film svela, per gradi, la violenza subita e i meccanismi innescati per negarla, trasformando il coming of age in un amaro addio all’età adolescenziale.

Ancora più giovane la protagonista della bella opera prima cinese A Song Sung Blue di Zihan Geng, presentata alla Quinzaine des cinéastes: ha 15 anni e parecchia rabbia, Xian, quando la madre la scarica dall’ex marito - un padre che Xian non vede mai - per partire con una missione di medici senza frontiere. Il papà fotografo - uomo teneramente inadeguato, che ancora la chiama Puzzetta anche di fronte ai coetanei adolescenti - ha ora una nuova relazione, e la figlia della sua attuale compagna vive con loro; è così che Xian si ritrova a vivere con Mei, di pochi anni più grande di lei, ma già giovane donna, malinconica e sensuale, e Xian conosce in modo travolgente il dolore e il desiderio del primo amore. Romanzo di formazione queer e accorato, imperniato sulle prove delle due brave e giovanissime protagoniste, questo esordio mette in scena senza falsi pudori lo sbocciare della sessualità di Xian e la voracità irrazionale del primo amore adolescenziale, complicato però dal fatto che Mei, oggetto del desiderio irraggiungibile, è anche per Xian uno specchio di femminile - più maturo, più sexy, più malinconico - in cui cercare se stessa, in cui scovare le proprie differenze, e così l’amore diventa anche una spietata eppure fruttuosa scoperta di sé.

Tra le chicche del festival, nella sezione Acid dedicata ai registi indipendenti, c’è il bellissimo film d’animazione di Sébastien Laudenbach (già autore del magnifico La jeune fille sans mains) realizzato insieme alla compagna, la regista italiana Chiara Malta (che ha debuttato nel lungo pochi anni fa con Simple Women): Linda veut du poulet! è la storia, tutta al femminile, dell’elaborazione di un lutto, e della ricerca di un equilibrio tra la piccolissima protagonista Linda e la sua mamma, rimasta vedova molto giovane (la voce è quella di Clotilde Hesme) e in rapporto conflittuale con la sorella maggiore “perfetta” (doppiata, con grande ironia, da Laetitia Dosch). Uno spunto semplicissimo si trasforma in valanga comica inarrestabile, quando Linda chiede alla madre di poter cucinare il pollo ai peperoni, piatto forte del defunto padre, in un giorno di sciopero generale: la ricerca del pollo in questione e degli ingredienti per cucinarlo diventa un’avventura irresistibilmente disastrosa, costellata di numeri musicali che danno voce all’inconscio dei protagonisti e disegnata col tratto irregolare e travolgente di Laudenbach. Un gioiello capace di raccontare il rapporto madre/figlia col passo di una comica slow burn e con momenti struggenti.

Il peso della corona

Due titoli, uno in Concorso, uno Fuori, hanno messo in scena con modalità molto diverse due affini personalità femminili delle corti reali europee tra Cinquecento e Settecento, con due ritratti potenti e proiettati, entrambi, verso il nostro presente.

Il film d’apertura del festival, Jeanne du Barry - La favorita del re di Maïwenn racconta l’ascesa della cortigiana favorita da re Luigi XV, donna che trova nel libertinaggio una libertà e uno stile di vita appagante, ma che finisce per essere venduta al migliore offerente da un marito avido. Quando quel migliore offerente è niente meno che il re di Francia, Jeanne e consorte intravvedono l’occasione (letteralmente) d’oro, ma quella che nasce tra la donna e il sovrano è una relazione fatta di inattesa complicità e tenerezza, destinata a far scandalo a corte per la sua dimensione ineditamente pubblica rispetto alle altre, infinite infedeltà di Luigi XV (interpretato da un redivivo Johnny Depp) nei confronti della regina. L’approccio di Maïwenn è interessante: nella vita scopertamente e dichiaratamente schierata contro il #MeToo, a volte con uscite piuttosto irricevibili, la regista francese trasforma Jeanne in un emblema di femminile che trova la sua libertà pur agendo interamente all’interno delle logiche patriarcali: venduta e acquistata, usata e nascosta, disprezzata dalle donne “per bene”, Du Barry se ne infischia di rivendicare la sua autonomia, e naviga sapientemente la corte sessista pre-Rivoluzione francese. Non c’è dubbio che per Maïwenn - che interpreta la protagonista caricandosi il film sulle spalle - il personaggio sia un modo per rivendicare, ieri come oggi, la legittimità di un sistema che alle donne attribuisce valore in base al loro potenziale sessuale (è stata lei, d’altronde, ad affermare che una donna molestata per strada perché ha un bel fondoschiena «non dovrebbe lamentarsi, ma essere contenta finché quel bel sedere ce l’ha»). Ma è innegabile che l’autrice applichi, a modo suo, un’interessante forma di female gaze a questa eroina anticonformista e “liberata”: il suo corpo è filmato con sguardo complice e ironico, e le scene erotiche sono, più che sensuali, giocose e leggere, come a riscattare nella forma e nello sguardo quella che è una storia di letterale mercificazione del corpo femminile. La storia di Du Barry diventa così una sorta di Pretty Woman settecentesca, con la “grezza” prostituta che impara le maniere a corte e sfoggia abiti favolosi; Jeanne è una donna moderna, avanti sui tempi, che svela l’ipocrisia negli occhi delle altre donne, che vive il sesso con gioia, e che patisce l’isolamento da parte dei nobili blasonati come fosse una Lady D ante litteram.

Altra corte, altro secolo, altra donna che tenta di forzare i limiti delle convenzioni patriarcali: la luminosa, sempre bravissima Alicia Vikander di Firebrand è Catherine Parr, ultima moglie di Enrico VIII (incarnato da un repellente, notevolissimo Jude Law in protesi & overacting), che funge da reggente mentre il sovrano è in guerra e ne approfitta per spingere riforme. Intelligentissima e lucida, Catherine sa come giocarsi le sue carte per non finire come le precedenti regine consorti, morte di parto o di morte violenta: la sua è quasi una partita a scacchi, come suggerisce il titolo del romanzo di Elizabeth Fremantle da cui il film è tratto, La mossa della regina, per spremere tutto il potere e l’autonomia che può da una condizione sociale di aperta sottomissione, e di simulata devozione verso un corpulento e rivoltante emblema del patriarcato, che non può tollerare le voci controcorrente, soprattutto se di donne. Diretto dal brasiliano Karim Ainouz, già autore del magnifico La vita invisibile di Euridice Gusmao, il film era il più dichiaratamente femminista in Concorso, con la sceneggiatura firmata dalle giovani sorelle britanniche Henrietta & Jessica Ashworth (già nella scuderia di Killing Eve) che disegna un conflitto assai contemporaneo senza sfociare nell’anacronismo: non serve un linguaggio esasperatamente moderno per vedere dinamiche del tutto attuali nella violenza con cui Enrico mette a tacere le donne, tarpa loro le ali, e tenta con tutte le sue forze di ricondurle entro il recinto di moglie e genitrice. Un film la cui spiccata sensibilità femminista è accentuata dalle maestranze e dai nomi coinvolti, come la straordinaria direttrice della fotografia Hélène Louvart, nello stesso festival autrice anche delle luci pastose del picaresco La chimera di Alice Rohrwacher, nonché collaboratrice (fra i tanti nomi) di Eliza Hittman, di Maggie Gyllenhaal, di Mia Hansen-Løve e per la serie L’amica geniale, e come PJ Harvey, la cui voce esplode catartica sui titoli di coda in Down by the Water.

Di carne e di sangue: il sesso e le ferite

Se il sesso di Breillat è - volutamente - cerebrale e inerte, nelle sezioni parallele troviamo titoli che affondano lo sguardo sulle dinamiche del desiderio e del corpo femminile: in primis il bellissimo Blackbird Blackbird Blackberry, alla Quinzaine (ma non avrebbe sfigurato in Concorso), della georgiana Elene Naveriani.

La storia di Etero (nome che è tutto un programma), 48enne ruvida e solitaria, che non ha mai conosciuto il sesso e che all’amore è del tutto disinteressata (sua la battuta più bella del festival, che rifila a un pretendente viscido: «Se cazzi e matrimoni facessero felici le donne, vedremmo più donne felici in giro, non credi?»), finché non le capita un incidente che le fa sfiorare la morte. E rinasce alla vita, in ogni senso, compreso quello erotico: la meravigliosa interprete Eka Chavleishvili espone il suo corpo di donna autentica, la vitale carica sensuale, gli spigoli e le intemperanze del desiderio, in un coming of age “fuori tempo” che è anche elogio del femminile in ogni sua età, nonché esplorazione della menopausa, una delle fasi meno “cinematografiche” del ciclo vitale di una donna.

Altra esplorazione, ancora più chirurgica e segnatamente psicoanalitica, è quella, sempre alla Quinzaine, di Creatura della catalana Elena Martín Gimeno, regista e interprete di un percorso a ritroso nella sessualità di una giovane donna incapace di provare piacere nel sesso. Il corpo che si chiude, che si ribella, ricoprendosi di orticaria, e che preclude l’apertura all’altro, è un nemico per Mila, che tenta di risalire all’origine del blocco, col film che scava nello sbocciare della sua sessualità, a 15 anni, e poi ancora più indietro, da bimba, affrontando con intelligenza un tema complesso e tabù come quello della sessualità infantile.

Altri luoghi comuni sul sesso, e sulle dinamiche eterosessuali, vengono sfatati con gioia dal tenero Le syndrome des amours passées, firmato da Ann Sirot & Raphaël Balboni, alla Semaine de la critique. I registi, che dal 29 giugno saranno nelle sale italiane con la loro bella opera prima La folle vita, mettono in scena una coppia alle prese con la mancanza di fertilità, usando una felice invenzione dal sapore quasi fantasy: secondo un luminare, soffrono della Sindrome degli amori passati, e l’unico modo per sbloccare la possibilità di una gravidanza è che ciascuno dei due abbia un rapporto sessuale con ognuno dei propri ex partner. Con grande ironia, e con una messa in scena che dipinge le scene erotiche come coreografie naïf e coloratissime, i registi sanno raccontare con intelligenza i sottotesti del sesso, i non detti che lo avvincono, e le modalità in cui finiamo per definire noi stessi anche in base allo sguardo e alle necessità dei partner.

Amore e altri disturbi: due titoli da “dibattito”

Chiudiamo questa lunga disamina con due film firmati da registe molto interessanti, che seguiamo da tempo, qui alle prese con storie dal poderoso contenuto di temi “sociali”, declinato però secondo la loro cifra poetica.

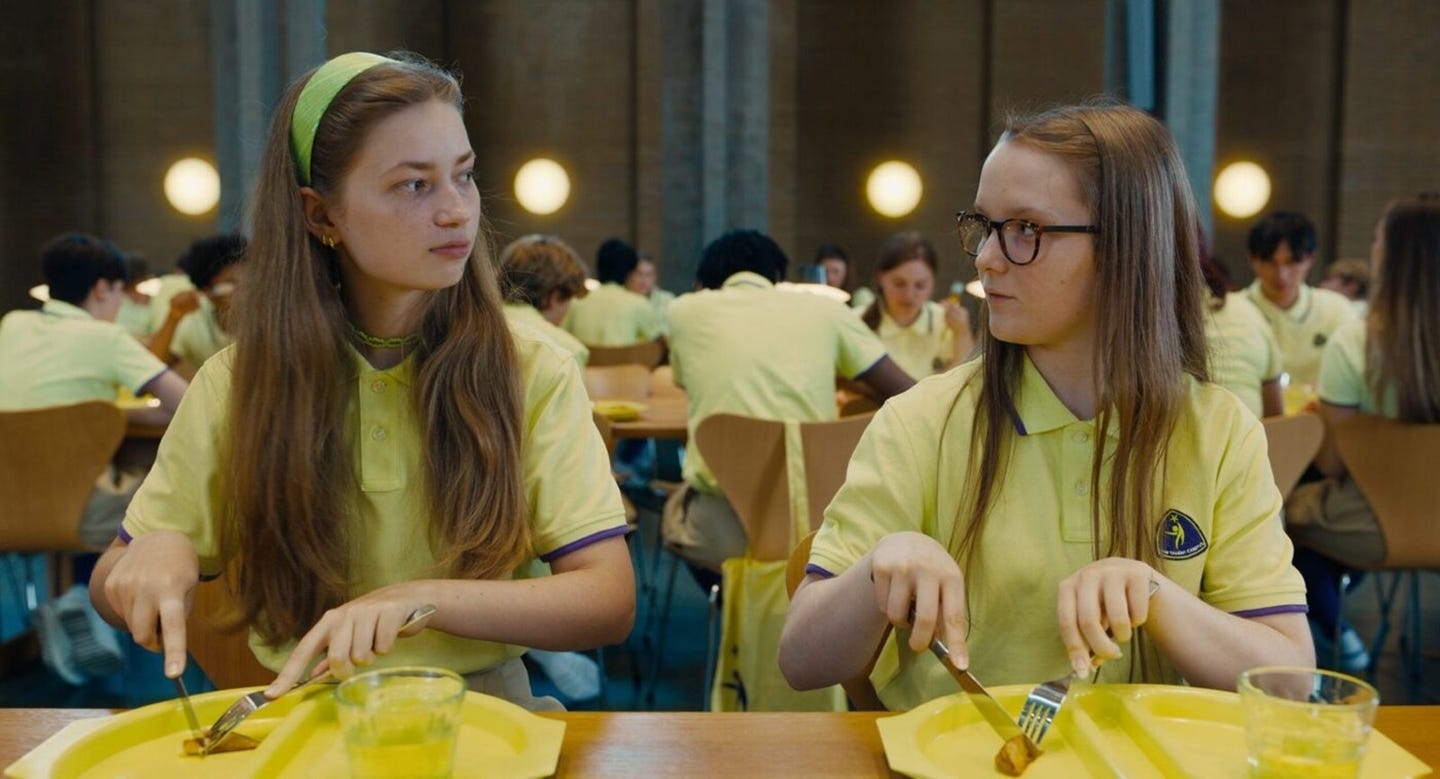

In Concorso c’era Jessica Hausner, l’autrice di Lourdes e Little Joe, con Club Zero, racconto disturbante, dalle venature distopiche, di una sorta di setta liceale che, aizzata da una glaciale coach della “alimentazione consapevole” (una perturbante Mia Wasikowska), smette progressivamente di ingerire cibo. Una satira grottesca e cupa sui disturbi alimentari, sul conformismo, sull’ipocrisia di certe tendenze della sostenibilità ecologica, che costeggia l’horror senza mai imboccarlo.

Corteggia il genere, con venature da thriller hitchcockiano, anche l’ultimo film di Valérie Donzelli, che a Cannes esordì due lustri fa col clamoroso La guerra è dichiarata, e che in Cannes Première ha portato L’amour et les forets: la storia di un matrimonio che sfocia in abuso domestico, una relazione tossica da cui la protagonista (Virginie Efira, come sempre impeccabile e generosissima) non riesce a liberarsi. I toni da idilliaco musical dell’incontro fra i due scolorano nella tonalità cupe dell’incubo quando i tratti del disturbo di personalità del marito cominciano a farsi opprimenti, e il film si trasforma nella versione arty di un vecchio titolo da rassegna Donne al bivio della Rai: ideale per affrontare col pubblico da cineforum il tema dei partner abusanti e delle dinamiche psicologiche che impediscono alle donne di andarsene per sempre, ma da Donzelli ci aspettiamo sempre qualcosa di più. ILARIA FEOLE

Autrice di corti che esplorano il mondo dell’infanzia, collaboratrice del compagno Sebastien Laudenbach, prima che per il bellissimo lungo cannense Linda veut du poulet!, anche per i corti Les yeux du renard e L’existence selon Gabriel, Chiara Malta ha esordito alla regia di un lungo di fiction nel 2019 con Simple Women, protagonista Jasmine Trinca. Vi riproponiamo l’intervista comparsa sul n. 10/2021.

Intervista a Chiara Malta

In Simple Women di Chiara Malta una quindicenne di Roma, Federica, futura regista tormentata, vede al cinema una scena di Uomini semplici di Hal Hartley, cult del 1992 con la musa dell’indie americano dell’epoca, Elina Löwensohn, attrice rumena trapiantata negli Stati Uniti. Per Federica, epilettica come il personaggio del film di Hartley, è una folgorazione, un’immedesimazione - e una cura - che passa attraverso il cinema.

Da dove nasce questa tua visione dell’esperienza cinematografica?

L’epilessia di Federica viene dal film di Hartley e l’ho scelta perché cercavo un legame con il personaggio di Elina Löwensohn. Elina è stata un’icona di un cinema troppo di nicchia per essere molto nota, e così cercavo un’altra forma d’identificazione. Volevo che il legame fra le due protagoniste del mio film, Federica ed Elina, che interpreta se stessa, avesse a che fare con la visione: durante le crisi epilettiche Federica non può vedersi, ma può farlo osservando Elina sullo schermo.

L’identificazione prosegue oltre, perché Simple Women è la storia della lavorazione di un film e dello scontro fra la regista e la sua attrice…

Simple Women è un film per l’identità, perché Federica si afferma quando arriva finalmente a esprimersi. Il percorso di liberazione avviene anche tramite Elina, ma Federica deve prima di tutto liberarsi di se stessa. Per questo a un certo punto rompe la vetrata del cinema.

All’inizio si vede la morte di Ceausescu: perché?

Perché Elina è rumena, naturalmente, e perché volevo parlare di verità, di proiezioni immaginarie, di distanza fra vero e falso. Volevo riflettere sul potere delle immagini a partire proprio da una figura come quella di Ceausescu, che ha costruito il suo mito sulla mistificazione audiovisiva. Tutto questo creava un legame con le illusioni di Federica.

E Hal Hartley com’è arrivato?

È arrivato con Elina, anche se avrei potuto scegliere il Michael Almereyda di Nadja e sostituire l’immagine della ragazza epilettica con quella della vampira. Ma Hartley lo conoscevo meglio. A essere onesta, però, a 15 anni non vedevo ancora i suoi film.

È inevitabile, però, ripensando ai tuoi film precedenti, che anche questo Simple Women sia in qualche modo autobiografico.

Il film è autobiografico nella misura in cui lo è il lavoro sulla figura di Elina. Per questo abbiamo lavorato sul fuoricampo, su ciò che sta nell’inquadratura e ciò che ne è escluso. E per questo, ancora, il film si chiude con una panoramica di 360°, come a dire che ogni barriera, ogni differenza fra dentro e fuori è destinata a crollare.

Elina come ha vissuto il lavoro sulla sua figura?

È stata molto generosa. La crisi di cui parla in Simple Women è la crisi di ogni interprete che ha bisogno di riraccontarsi, che giunto a una certa età è chiamato a rivedere la sua stessa immagine. Elina ha subìto il suo mito, ha dovuto travestirsi da se stessa e lo ha fatto mettendosi al servizio delle mie rielaborazioni. Ha giocato ironicamente con il suo passato, accettando che dai suoi ricordi io costruissi una cattedrale.

ROBERTO MANASSERO

Poco più di 30 anni fa, a rompere il soffitto di cristallo di Cannes fu Jane Campion, vincendo - ex aequo con Addio mia concubina - la prima Palma d’oro per una regista, per il capolavoro Lezioni di piano. Ma già nel 1986 Campion era stata premiata al prestigioso Festival, per il miglior cortometraggio, il suo debutto An Exercise in Discipline - Peel, ora disponibile su MUBI.

Il 1° giugno si celebra il Global Day of Parents, ricorrenza istituita dalle Nazioni unite per ricordare il ruolo dei genitori, biologici e non. Per l’occasione, la piattaforma streaming arte.tv presenta una selezione di documentari e corti sulle tante e complesse sfumature della genitorialità: dalle adozioni illegali alla maternità surrogata, dalla pressione sociale a diventare madre alla scelta di chi decide di non procreare per il bene del pianeta. Una panoramica della rassegna è disponibile nell'articolo pubblicato nella nostra sezione online dedicata alla piattaforma, su filmtv.it.

Come ogni anno è stato presentato a maggio il Diversity Media Research 2023, la ricerca annuale sulla rappresentazione delle diversità nei media italiani di Informazione e Intrattenimento, condotta da Fondazione Diversity in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia e con un comitato scientifico proveniente da numerose Università italiane. Fino al 4 giugno i prodotti risultati più inclusivi dall’analisi potranno essere votati dal pubblico per i Diversity Media Awards: il report è consultabile sul sito.