Oggi ci lanciamo nel cosmo insieme a Sally – La prima astronauta, documentario da poco disponibile su Disney+, diretto da Cristina Costantini e dedicato a Sally Ride, la prima americana nello spazio, ben 20 anni dopo la prima cosmonauta russa Valentina Tereskova. Una storia esemplare, che illustra alla perfezione sia il sessismo subito dalle donne nella scienza sia l’oppressione dello stigma omofobo.

Nella seconda stagione di For All Mankind, ambientata negli anni 80, Sally Ride è poco più di un personaggio di sfondo. Viene scelta per la missione inaugurale dell’avveniristico shuttle Pathfinder, e ha diversi scambi di battute – anche in una scena cruciale del finale di stagione – con il protagonista Ed Baldwin interpretato da Joel Kinnaman. È un’ottima astronauta, determinata e iper competente, ma nell’universo della serie non è poi così “speciale”. Perché For All Mankind – co-creata dall’autore di Battlestar Galactica Ronald D. Moore e dagli sceneggiatori Matt Wolpert e Ben Nedivi, prodotta da AppleTv+ e giunta alla quarta stagione, con una quinta in arrivo – si svolge in un passato alternativo in cui una “piccola” deviazione della Storia ne ha modificato in parte il corso: nell’episodio pilota, i sovietici sbarcavano sulla Luna prima degli statunitensi, innescando una corsa allo spazio a velocità supersonica, e “costringendo” poi la NASA ad addestrare subito astronaute per non “sfigurare” nel confronto con le cosmonaute russe. Giunti agli anni 80 della seconda annata, dunque, vediamo che Sally Ride è diventata, anche in questa linea temporale alternativa, una grande astronauta, ma non è più “la prima donna americana nello spazio”: è una tra molte, in un contesto in cui, oltre all’esplorazione del cosmo, si muove più in fretta anche la corsa alla parità di genere.

Nella nostra timeline, invece, Sally Ride è stata una delle persone più celebri del mondo proprio per aver conquistato il titolo di “prima astronauta”. La racconta un bel documentario biografico, Sally – La prima astronauta, diretto dalla statunitense Cristina Costantini e distribuito, dopo essere stato presentato e premiato al Sundance lo scorso gennaio, dal 17 giugno su Disney+. Nonostante Sally Ride sia – a ragione – considerata un’eroina dell’esplorazione spaziale e un modello di riferimento per tutti coloro che sognano di intraprendere una simile strada, il film non indulge più di tanto in tentazioni agiografiche, anche perché quello che interessa a Costantini è raccontare, in parallelo, l’esistenza pubblica e quella privata di Ride, due lati spesso lontanissimi, quasi inconciliabili della stessa medaglia, ed entrambi profondamente significativi.

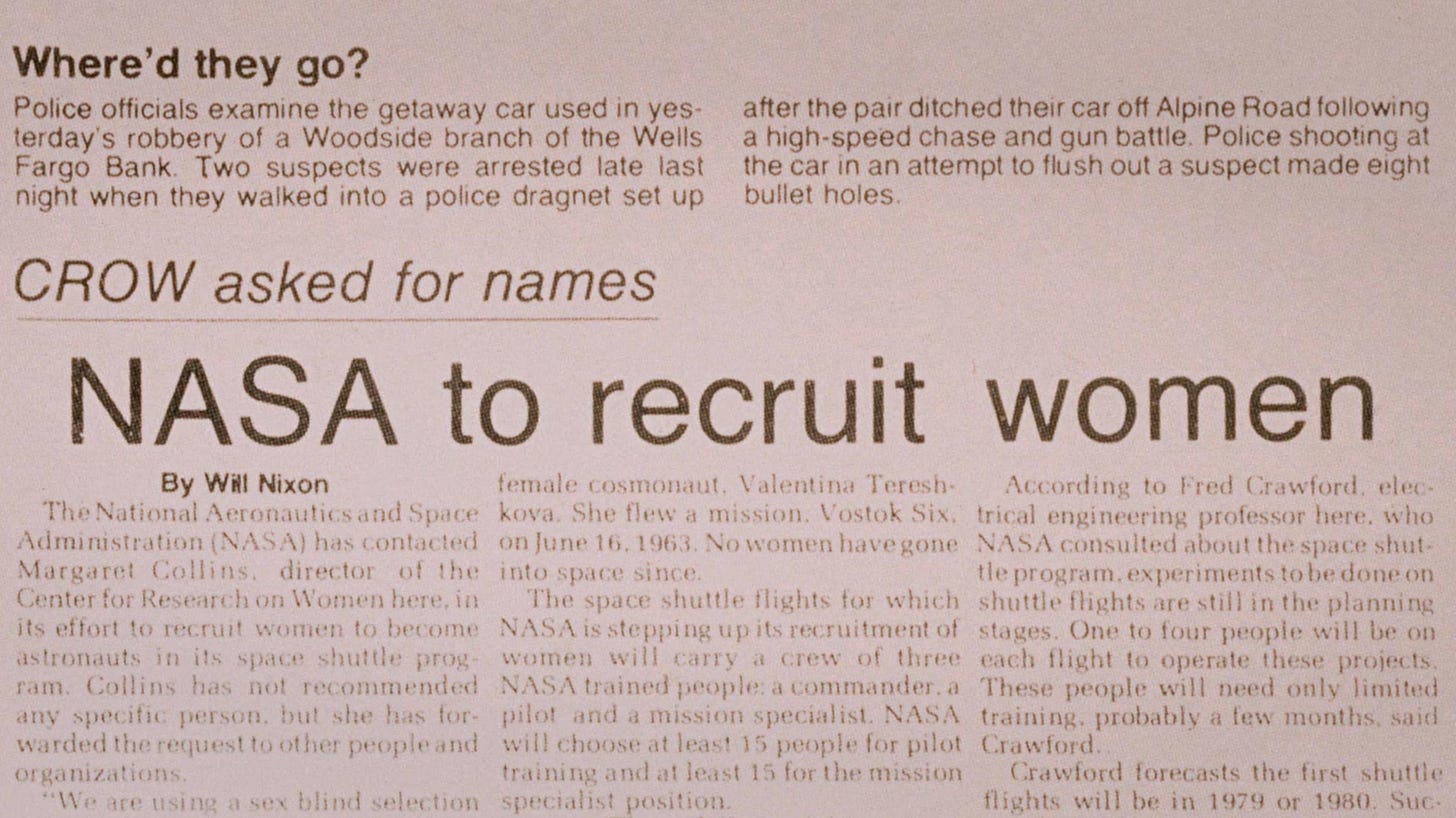

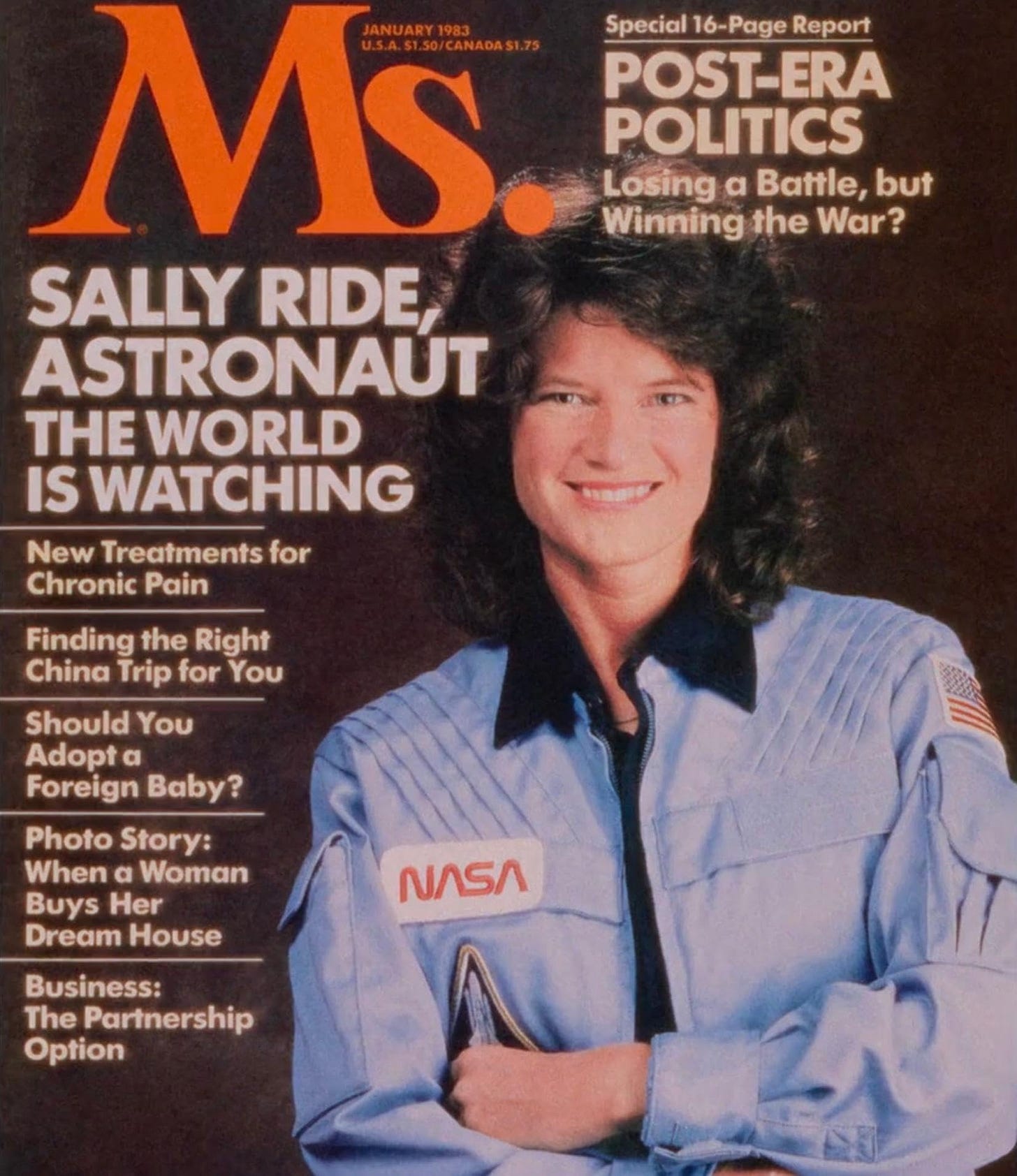

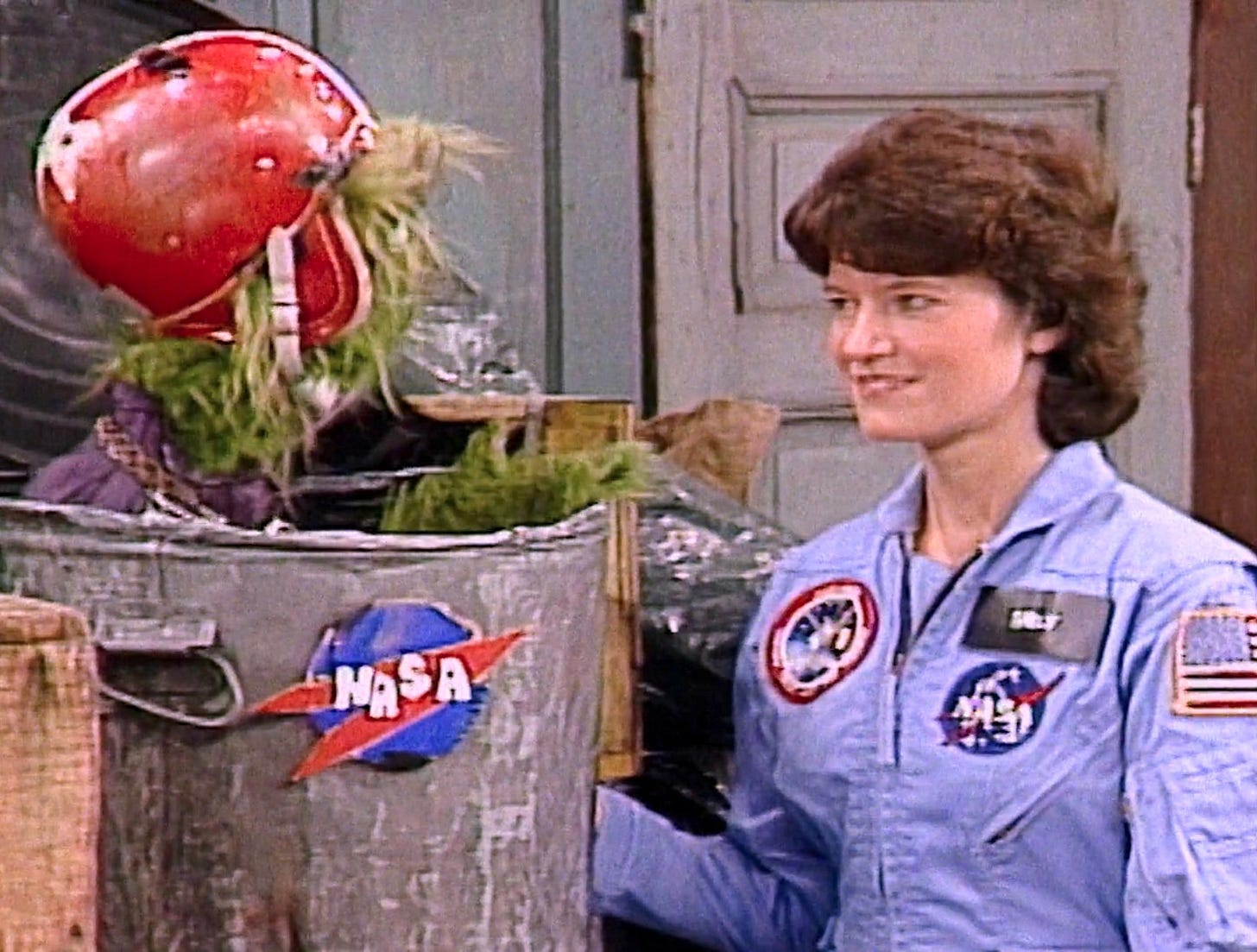

Un doppio binario che nel film si esplicita – come ha avuto modo di spiegare la stessa regista – anche nei materiali d’archivio utilizzati. La vita pubblica di Sally Ride, soprattutto dal momento in cui la NASA accetta la sua domanda per il training da astronauta, è documentata quasi in ogni dettaglio, tra fotografie, interviste, articoli di giornale, conferenze stampa, partecipazioni televisive e filmati che riprendono il suo addestramento e le sue missioni. Laureata in fisica e in letteratura inglese, con un master in astrofisica, Ride aveva inoltrato la propria richiesta nel 1977: era la prima volta in cui la NASA apriva alle donne e alle persone non bianche la possibilità di partecipare. Ride era infine stata selezionata in un gruppo di 35 candidati, insieme ad altre cinque donne. Questo versante pubblico documentatissimo è anche quello che fotografa impietosamente il sessismo dilagante e normalizzato dell’epoca: i media paiono eccitatissimi davanti all’eventualità di una donna nello spazio, e nello stesso tempo del tutto incapaci di considerarla qualcosa di diverso da una sorta di fenomeno circense. Domande tipo «come reagirai quando incontrerai un ostacolo? Ti metterai a piangere?» o «quali effetti avrà la missione sulla tua possibilità di avere figli?» sono la norma, così come i commenti sulla sua avvenenza. A una sua collega, la futura astronauta Judith Resnik (che purtroppo morirà nella terribile esplosione del Challenger nel 1986), un conduttore di late show chiede “candidamente” cosa ne pensano della sua carriera alla NASA gli uomini con cui esce e come si definisce quando parla con loro («un’ingegnera» è l’ovvia risposta). Anche l’interazione più normale – la gente dovrà rivolgersi alle astronaute con un “sir” o con un “madam”? Vogliono per caso esser chiamate “lady astronaut”? – sembra destinata a suscitare risatine, scherno e incredulità.

Sally Ride sorride educatamente, in risposta, spesso a denti stretti; s’intuisce il suo fastidio, ma anche la consapevolezza di non poter fare altro che stare al gioco, e la pressione incalcolabile di rappresentare, lei sola, tutte le donne e le loro possibilità future. Con fermezza, chiede di esser chiamata “doctor” oppure semplicemente “Sally”, niente “lady”, “miss” o “ms”; al ritorno dalla sua missione spaziale, nel 1983, rifiuterà il bouquet che era stato preparato, ovviamente solo per lei e non per i quattro colleghi maschi: unico esplicito gesto “di ribellione”, che infatti, per quanto innocuo, susciterà una valanga di polemiche. In questo contesto, la regista Costantini si preoccupa di fornirci un breve ma esemplificativo compendio di ciò che, fino a quel momento, veniva associato nella cultura pop alla frase “donna nello spazio”, con un veloce montaggio di scene prelevate da film e serie di fantascienza. Nonostante il primo film su un’esplorazione spaziale “realistica” sia Una donna nella luna – opera muta di Fritz Lang tratta da un romanzo di sua moglie Thea von Harbou – che, come da titolo, vede anche una ragazza far parte dell’equipaggio in viaggio verso il nostro satellite, la quasi totalità delle produzioni per grande e piccolo schermo, quando si tratta di astronavi e pianeti alieni, evitano le presenze femminili, oppure le relegano a ruoli ancillari, di assistente poco loquace e magari incompetente, spesso pronta a trasformarsi in fretta in “damigella in pericolo”.

Perfino una serie fondamentale e innovativa come Star Trek non è immune al sessismo sistemico (non solo) dell’epoca: Costantini inserisce nel sopra citato montaggio la scena di un episodio in cui un’entità cancella la memoria della tenente Uhura, ritenendola «difettosa» perché la sua mente è troppo «caotica». «È la mente di una donna» spiega, con naturalezza, Spock. Il personaggio di Nyota Uhura, interpretato da Nichelle Nichols nella Original Series di Star Trek, è considerato, a ragione, d’importanza monumentale in termini di rappresentazione: nel 1966, una donna – una donna nera – ha un ruolo professionale nella crew principale dell’astronave Enterprise, e fa parte del cast fisso come ufficiale addetta alle comunicazioni, qualcosa di mai visto. Martin Luther King Jr. era un suo grande fan, riconoscendone l’impatto culturale. Mae Jemison, la prima astronauta afroamericana, ha sempre dichiarato di esser stata ispirata proprio da Uhura nel suo sogno spaziale (Jemison è anche poi apparsa in diversi episodi di Star Trek: The Next Generation, l’unica vera astronauta a recitare nel longevo franchise creato da Gene Roddenberry). Eppure, inevitabilmente, anche Uhura non può sfuggire all’imperante male gaze, strizzata in una minigonna cortissima, e spesso coinvolta in trame che la sessualizzano.

Nel doc Sally è un altro astronauta, selezionato insieme a Ride, a confessare di aver pensato, all’epoca, che le donne non erano adatte al ruolo, sia perché convinto che non fossero all’altezza a livello militare (lui era un pilota che aveva servito in Vietnam) sia, ancora di più, perché incapace di vederle come qualcosa di diverso da un oggetto sessuale. Eppure, parallelamente all’addestramento dei leggendari Mercury Seven – i primi sette astronauti della NASA, naturalmente tutti maschi e tutti bianchi, tra cui Alan Shepard (il primo statunitense nello spazio) e John Glenn (il primo a orbitare attorno alla Terra) – a inizio anni 60 era stato messo in atto, con fondi privati, il programma Mercury 13, interamente femminile. Jerrie Cobb, una straordinaria pilota, si occupò del reclutamento delle candidate, tutte sottoposte ai medesimi test e programmi d’addestramento dei colleghi uomini, in diversi casi perfino restituendo risultati migliori – ma la NASA e la presidenza Usa rifiutarono di ammettere le donne al programma spaziale, e ancora nel 1983, due decenni dopo, preparandosi a mandare in orbita Sally Ride si rivelarono clamorosamente impreparati su questioni scientifico-mediche di base, come nella preparazione del kit personale dell’astronauta che prevedeva un assortimento di 100 assorbenti per una sola settimana di volo. A quanto pare, nessuno degli scienziati della NASA aveva la minima idea di come funzioni il ciclo mestruale.

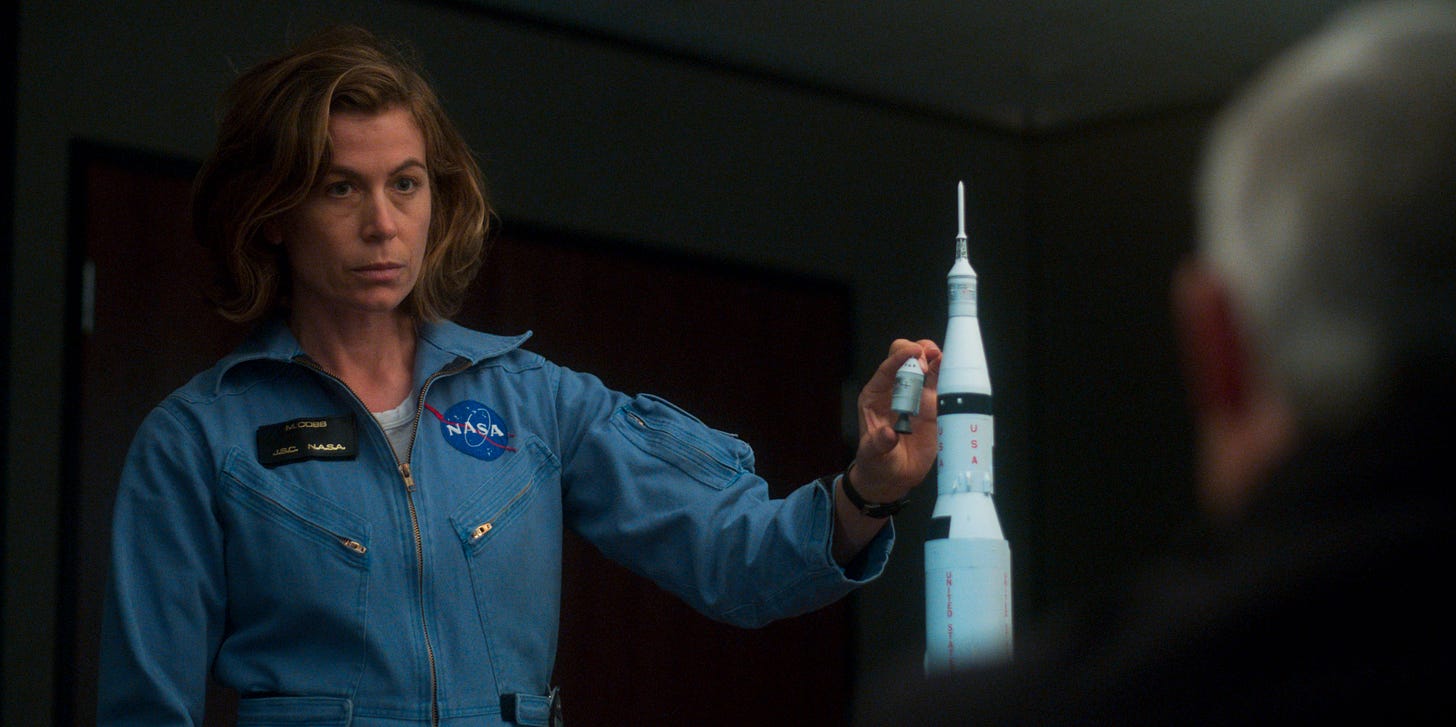

La storia delle Mercury 13 è ripercorsa nel documentario omonimo targato Netflix, ma è anche base d’ispirazione per il già citato For All Mankind, che ama intrecciare nelle sue trame finzionali riferimenti a fatti e persone reali. Tra i migliori personaggi della serie c’è Molly Cobb, interpretata da Sonia Walger (l’ex Penny di Lost) che, come sottolinea già il nome, è ricalcato proprio su Jerrie Cobb. Quando, nello show, i sovietici, dopo aver spedito il primo uomo sulla Luna, ci mandano anche la prima donna (e, ricordiamo, è sempre sovietica anche la prima vera donna nello spazio, Valentina Tereskova), gli Stati Uniti non possono tollerare di farsi superare anche in questo dai “maledetti rossi”, e, a malincuore, la NASA è costretta (da Nixon, nientemeno!) ad accogliere e addestrare aspiranti astronaute. Tra loro c’è appunto Molly, forte del suo training con le Mercury 13, ma c’è anche Tracy Stevens (Sarah Jones), pure lei ispirata a una persona realmente esistita, Tracy Olsen Cooper, moglie dell’astronauta Gordon Cooper (su cui a sua volta è basato il personaggio di Gordon Stevens) e anche nella realtà pilota provetta. Tra le formidabili protagoniste di For All Mankind, poi, anche Margo Madison (interpretata da Wrenn Schmidt) fa riferimento ad almeno due vere scienziate: Frances Northcutt, prima ingegnera a lavorare alla NASA, durante la missione Apollo 8; e Margaret Hamilton, la matematica, informatica e ingegnera che ha sviluppato il software di bordo del programma Apollo. Già dai suoi albori, dunque, il programma spaziale statunitense si era fatto forza del contributo femminile, come mostra anche il biopic Il diritto di contare, su Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, rispettivamente interpretate da Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monaé. Un racconto biografico sicuramente molto convenzionale nell’impostazione cinematografica, ma che si stacca dall’omogeneità di altre illustrazioni di “vite geniali” proprio rendendo finalmente visibili figure a lungo cancellate dalla storiografia ufficiale (Hidden Figures è, infatti, il titolo originale), smentendo – anzi, svelando in tutto il suo nonsense – il pregiudizio sessista.

Ma, dicevamo, Sally – La prima astronauta esplora anche il lato privato di Sally Ride, e di questo, a differenza della sua carriera ufficiale, ci sono invece pochissime immagini. Solo cinque fotografie, per la precisione, ha rivelato Costantini: le uniche cinque foto che ritraggono insieme Sally Ride e Tam O’Shaughnessy, la sua compagna di vita per 27 anni. Ride è lesbica, ma tiene nascosta per tutta la vita la propria omosessualità, consapevole che anche solo un sospetto le toglierebbe ogni possibilità di raggiungere i propri obiettivi. Anzi, durante l’addestramento frequenta alcuni colleghi e poi ne sposa uno, Steven Hawley (di cui però non prende il cognome, in un periodo in cui era automatica prassi). Nessuno – neanche Tam – saprà mai se si tratti di una mossa deliberata per eliminare ogni dubbio (o anche, come notano le sue colleghe, per avere più chance di essere scelta per la prima missione: di certo, due aspiranti astronauti innamorati fanno buona pubblicità). Il matrimonio con Hawley dura però solo cinque anni, e dopo esser diventata la prima americana nello spazio, Ride riallaccia i rapporti con Tam, che conosceva fin da ragazzina. Per mettere in scena il loro amore segreto (che è anche il titolo di un altro bel documentario che potete recuperare su Netflix, dedicato alla storia vera di alcune delle giocatrici di baseball che hanno ispirato Ragazze vincenti), Costantini si trova per forza di cose a dover fabbricare immagini che non esistono, filmando con “controfigure” inserti in 16 mm che evocano i primi incontri tra Sally e Tam, l’insorgere della passione, i lunghi anni di convivenza e infine la malattia che conclude la vita dell’astronauta (Ride è morta di cancro al pancreas nel 2012).

Sally Ride abbandona la NASA dopo il disastro del Challenger nel 1986, nel quale, come dicevamo, perdono la vita alcuni degli astronauti con cui si è addestrata, un incidente che lei stessa investiga, rimanendo delusa dal programma spaziale in cui per anni ha creduto ciecamente. Per il resto della vita si dedica a promuovere l’inserimento femminile nell’educazione e nelle professioni scientifiche, grazie anche a un’associazione co-fondata con la partner O’Shaughnessy, eppure non fa mai coming out, lasciando alla compagna il compito di rivelare la verità solo dopo la sua morte. Anche la miriade di filmati pubblici allineati dal documentario di Costantini, e il continuo commento di ex colleghi, amici e familiari che parlano di una Sally Ride estremamente «riservata» e «indecifrabile», si riconfigurano dunque nella rivelazione di una vita trascorsa a nascondere una parte di sé, in un periodo in cui lo stigma che circondava l’omosessualità era ben più terrorizzante dell’idea di lanciarsi nel cosmo a bordo di uno Space Shuttle.

Anche di questa vicenda si rintraccia un parallelismo in For All Mankind, dove, già dalla prima stagione, vediamo una delle astronaute, Ellen Weverly (interpretata da Jodi Balfour), decidere di sposare l’ingegnere Wilson: sono entrambi gay, e decidono di “coprirsi” a vicenda, sia per salvaguardare le proprie speranze professionali sia, ancora di più, per proteggersi dall’FBI che, in piena paranoia da Guerra fredda, perseguita le persone queer ritenendole ricattabili. In generale, la pratica di questi veri e propri matrimoni di convenienza è stata così diffusa, tra personalità più o meno pubbliche, da guadagnarsi anche un nome specifico, lavender marriage. Tam O’Shaughnessy è, del documentario di Costantini, un pilastro fondamentale, determinata a dare corpo con la propria testimonianza, le proprie memorie e le proprie parole a una verità bruciante soppressa per decenni nel silenzio e nell’invisibilità.

Arrivati in fondo a Sally – La prima astronauta ci assale una vertigine non dissimile da quella di cui abbiamo parlato nella newsletter su The Janes. Questo genere di documentari, accurati ritratti d’epoca oltre che cavalcate biografiche, anche quando raccontano storie dolorose – e quella dell’amore nascosto tra Sally e Tam assolutamente lo è –, intendono lasciarci su un lieto fine, per quanto dolceamaro: Sally Ride ha davvero cambiato il mondo, il suo impatto è stato fondamentale nel modificare l’idea collettiva di “scienziata”, innumerevoli ragazze hanno iniziato a sognare le stelle dopo aver visto, grazie al suo esempio, che anche per una donna era possibile ambire al più classico dei sogni bambini. Non dubitiamo che sia anche grazie a lei e alle sue colleghe che pure la rappresentazione sullo schermo delle donne nello spazio e impegnate in ambiti scientifici sia radicalmente cambiata, in un circolo virtuoso che si auto alimenta. Se possiamo parlare di Scully effect – il fenomeno documentato che ha visto l’incremento di iscrizioni a facoltà STEM per le spettatrici cresciute guardando X Files e ammirando Dana Scully – è anche perché c’è stato un Ride effect. Fino ad arrivare a esempi cinematografici sempre più numerosi nel nuovo millennio, tra cui la Sandra Bullock di Gravity di Alfonso Cuarón, survival movie spaziale in cui è finalmente un personaggio femminile a incarnare l’intera umanità (non a caso è una scienziata, sì, ma non precisamente un’astronauta: un modo di sovrapporla più facilmente allo spettatore comune).

Eppure, in questa prima metà del 2025, su ordine del presidente degli Stati Uniti, i programmi per sostenere l’inclusione di categorie discriminate vengono chiusi, in nome di un orwelliana “meritocrazia”, in svariate aziende, non solo statunitensi, NASA compresa: già il secondo giorno di presidenza Trump un memo della direttrice – che precedentemente aveva speso molte parole sull’essenzialità delle politiche a sostegno di donne e minoranze – chiudeva gli uffici dedicati e, anzi, intimava ai dipendenti di “denunciare” ogni sospetto che qualcuno fosse stato assunto con criteri di affirmative action. A marzo la NASA ha cancellato la propria promessa di portare per la prima volta una donna e una persona non bianca sulla Luna, con le missioni Artemis, per aderire invece «agli ordini esecutivi del presidente». Nel frattempo, mentre i capi miliardari delle big tech perseguono i propri progetti di colonizzazione di altri pianeti (anche per far sì che chi se lo può permettere possa abbandonare la Terra dopo averla sfruttata fino alla consunzione), abbiamo assistito solo pochi mesi fa allo stunt pubblicitario della Blue Origin di Jeff Bezos, in cui cinque “viaggiatrici dello spazio” (tra cui la popstar Katy Perry) infilate in tutine aderenti da sci-fi anni 50 sembravano esattamente la personificazione di quell’immaginario femminile decorativo e frivolo che pensavamo di aver ormai superato. Così, anche il documentatissimo doc Sally, tra qualche brivido, finisce oggi per sembrarci un’utopica ucronia. ALICE CUCCHETTI

Come spieghiamo sopra, For All Mankind è una versione alternativa della Storia della corsa allo spazio, e uno dei suoi aspetti più interessanti è la scelta di accelerare nel tempo la presenza delle donne come astronaute, ingegnere e scienziate della NASA. Vi riproponiamo la recensione della prima stagione, pubblicata su Film Tv n. 21/2020.

For All Mankind

«Scegliamo di andare sulla Luna non perché è facile, ma perché è difficile». Il finale di For All Mankind cita il celebre discorso di JFK, ma lo spettatore “nerd” di esplorazione spaziale l’ha sentito risuonare nell’inconscio per tutta la prima stagione della serie co-creata da Ronald “Battlestar Galactica” Moore. Un’ucronia, il cui dettaglio che fa divergere la Storia è l’arrivo dei sovietici sul satellite, per primi di un soffio, poco prima dell’Apollo 11. Si scopre, allora, che “perdere” fa bene: la corsa allo spazio non si esaurisce, come nella realtà, con l’allunaggio del 1969, ma prosegue insieme a una Guerra fredda che abbandona il Vietnam per concentrarsi sulla nuova Frontiera, condotta, più che da forze militari, da uomini di scienza. E da donne: quando l’Urss porta sulla Luna anche la prima cosmonauta, gli Usa sessisti e razzisti degli anni 60 devono correre precipitosamente ai ripari. Come tanta serialità streaming, For All Mankind soffre qualche problema di ritmo e omogeneità: le sequenze spaziali e alla NASA sono appassionanti, spettacolari, perfettamente inserite nella tendenza di sci-fi realistica alla Gravity e Sopravvissuto - The Martian, allineano svolte narrative entusiasmanti, aprono scenari ambiziosi; quasi tutto quel che si svolge a terra e fuori dalla sala di controllo è un dramma convenzionale e compassato, che guarda a Mad Men, ma più nella forma che nella sostanza. Tolta una partenza lentissima, però, la serie trova sempre più la propria identità, e il parallelismo tra progresso scientifico e sociale è semplice ma geniale, in tutte le sue ambivalenze e complessità: è proprio quando si fa «difficile» che il futuro guadagna la sua chance di essere migliore. ALICE CUCCHETTI

Se questa newsletter vi ha fatto venir voglia di saperne di più sulla figura di Nichelle Nichols, ovvero la leggendaria prima interprete di Uhura in Star Trek, vi consigliamo un documentario a lei dedicato, Woman in Motion.

Si avvicina il Festival di Locarno 2025 (si svolgerà dal 6 al 16 agosto), e si allunga la lista dei premi alla carriera consegnati a figure centrali della cinematografia: la grande costumista Milena Canonero riceverà il Vision Award, introducendo una delle sue collaborazioni più recenti, quella per Megalopolis di Francis Ford Coppola.

Si è parlato molto della lista dei 100 migliori film del XXI secolo che il “New York Times” ha compilato chiedendo a un’ampia schiera di addetti ai lavori hollywoodiani – registi, sceneggiatori, attori… - di scegliere i propri 10 preferiti usciti nei primi 25 anni del nuovo millennio. I film diretti o co-diretti da cineaste sono 11 su 100, il più alto in graduatoria è Anatomia di una caduta di Justine Triet, alla posizione 26 (gli altri: Lost in Translation di Sofia Coppola, Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma, Lady Bird di Greta Gerwig, Vi presento Toni Erdmann di Maren Ade, Little Miss Sunshine di Valerie Faris e Jonathan Dayton, The Hurt Locker di Kathryn Bigelow, Aftersun di Charlotte Wells, Past Lives di Celine Song, La vita è un raccolto di Agnès Varda e Fish Tank di Andrea Arnold).